Breaking News ! Non-lieu prononcé dans l'affaire Venable !

Sébastien et sa mère Violet avaient cette habitude de partir ensemble, chaque année, loin de la Nouvelle-Orléans. Soudain l’été dernier, Sébastien préféra laisser sa mère seule et sollicita plutôt Catherine, sa cousine, pour qu’elle l’accompagne en voyage. Et soudain, l’été dernier, Sébastien est mort. Depuis, Catherine vit traumatisée dans un hôpital.

Ces maigres éléments sont à peu près les seuls au départ de la pièce de Tennessee Williams. Heureusement pour le lecteur, le docteur Coukrowicz est là pour l’aider à comprendre. Car il apparait assez vite que l’intrigue est entachée de vilains secrets qu’entretiennent entre eux les membres de la famille Venable. Des secrets que Coukrowicz mettra à jour malgré les savantes dissimulations des protagonistes. Violet noie le poisson par d’interminables digressions sur son fils que, bien entendu, tout le monde adorait. Et Catherine n’est pas en reste : la plupart du temps, elle délire, et, quand ce n’est pas le cas, elle refuse de parler.

Violet, à l’en croire, a pourtant les meilleures intentions du monde : c’est par bonté d’âme qu’elle contacte Coukrowicz pour qu’il soigne Catherine. S’il accepte, Violet saura s’en souvenir : elle est tellement généreuse qu’elle n’hésitera pas une seconde à faire une importante donation à l’hôpital pour financer ses recherches… D’ailleurs, Catherine serait si mal que seule une lobotomie pourrait mettre fin à ses tourments, et la délivrer des horreurs qu’elle réprime aux tréfonds de sa psyché. Ça tombe bien, la neurochirurgie est une spécialité de Coukrowicz.

Toutefois, avant d’envisager une intervention qu’il sait irrémédiablement destructrice, le médecin juge préférable d’établir un dialogue avec sa patiente. Car Coukrowicz sent bien que quelque chose lui échappe, et que Violet cherche à dévoyer ses compétences médicales pour commettre une irréparable injustice. Or, à l’instar de tout bon scientifique — et par extension de tout enquêteur digne de ce nom — ce qui l’anime pour sa part, c’est la recherche de la vérité.

Or, la vérité n’aura pas forcément belle allure. Ce n’est pas le seul constat de la folie des uns ou des autres — au demeurant assez évident — qui édifiera le lecteur. Les dérèglements s’expliqueront au travers d’un catalogue de l’étiologie sexuelle des névroses que Williams semble avoir voulu exhaustif : viol, prédation, tourisme sexuel, rapport Œdipien, meurtre et — radical pour posséder l’autre — cannibalisme. C’est beaucoup pour une seule intrigue.

Le lecteur de Suddenly last Summer, la pièce de Tennessee Williams, comme le spectateur du film dont Gore Vidal et lui écrivirent le scénario (réalisé par Joseph L. Mankiewicz en 1960), savent cependant vite à quoi s’en tenir. En réalité, Violet veut profiter de la confusion mentale de sa nièce, et précipiter ses souvenirs dans le néant. Qu’importe que le scalpel de Coukrowicz détruise quelques neurones et la personnalité de Catherine au passage. Tout, plutôt que de la voir un jour recouvrer ses esprits, et l’entendre dire à d’autres sa vérité concernant Sébastien, et sur les événements de l’été dernier.

C’est la relation dialectique entre la vérité et le mensonge, entre la solution et l’erreur, cœur de cible du métier d’enquêteur, qui est en jeu. La vérité de Violet contre celle de Catherine… Violet l’énonce clairement dès le début de la pièce : « Je veux dire que ce sont ses mensonges qui s’effondreront, pas ma vérité, pas la vérité… » (p. 20).

Mais loin de privilégier la version de Catherine à celle de Violet, nous conviendrons facilement que l'une n’a pas plus d’épaisseur que l’autre. Ce qui interpellera davantage, c’est que ce constat, qui échappe à tous les autres protagonistes à l’exception de Coukrowicz, n’apparait déjà plus aussi clairement dès lors qu’il est décontextualisé. La vérité s’accommode assez facilement du mensonge dans la littérature, le fait divers, ou plus généralement la vie quotidienne...

Mais plus gênant encore, l’avènement de contre-vérités se fait avec l’accord tacite de chacun, d’une manière plus ou moins consciente. D’où cette question lancinante : l’enquêteur, en dépit de sa bonne volonté, est-il mû par le souhait hautement honorable de faire triompher la vérité, ou cherche-t-il seulement à délivrer l’audience d’un poids en édifiant un consensus acceptable ?

Comme André Malraux a rédigé des Antimémoires (Gallimard, 1967), autrement dit des mémoires qui n’en sont pas — ni vraies, ni fausses, proclamait-il, mais vécues — ces lignes devront être considérées comme une anti-enquête, un plaidoyer pour n’enquêter que sous conditions… Car ce qui est arrivé à Sébastien, au final, importe peu. Ce qui importe, c’est ce qu’on en retient et ce qu’on en fait.

Et puis soudain quoi ?

Evoquant Sébastien, Violet dresse le portrait extraordinaire d’un homme dont les journées n’auront été « qu’une grande œuvre d’art », au contraire du commun des mortels dont l’existence ne se résume qu’à « une trainée de déchets » (p. 35). La description que Violet fait de son fils, page après page, est à ce point hagiographique qu’elle frise le ridicule. Ainsi, selon elle, le sentiment que laissait la présence de son fils « n’était pas la folie des grandeurs, c’était la grandeur elle-même » (p.34).

A aucun moment, il ne viendrait à l’esprit de Coukrowicz, ni du moindre enquêteur sérieux, d’apporter une once de crédit à ces divagations, d’autant que Violet était à des milliers de kilomètres de Sébastien quand il est décédé. C’est une mère idéalisant son fils, se dit-on. Ce lien maternel, conjugué à ses commentaires subdélirants, discréditent toute forme d’objectivité de sa part. La vérité sur Sébastien n’est pas à chercher dans les descriptions de Violet.

Catherine est-elle plus crédible ? A force d’efforts, la ténacité de Coukrowicz sera récompensée. Catherine réussira à mettre en mot la mort de Sébastien : il aurait été dévoré vivant, dans une station balnéaire, par une foule en colère… Beurk ! Tout ça se serait déroulé dans la très mystérieuse Cabeza de Lobo.

Géographiquement, ni la pièce ni le film ne situent clairement Cabeza de Lobo. Néanmoins, le texte comme le film évoquent les nombreux voyages de Sébastien en Europe, et le fait que les pays scandinaves étaient la destination, plus au nord, qu’il envisageait pour la suite de son périple (p. 54). Sauf erreur, le pays qui nomme ses villages en espagnol et qui est au sud de la Scandinavie s’appelle l’Espagne… Cette certitude est renforcée par l’existence tout à fait réelle d'un Cabeza de Lobo, à moins 50 kilomètres de Saint-Jacques de Compostelle. On y trouve bel et bien une rue principale, conduisant effectivement à une église : l’Igrexa de San Pedro Ardemil.

Mais cette réalité conforte l’aspect délirant du récit de Catherine : même si Cabeza de Lobo est très proche de la mer, elle reste à plusieurs kilomètres du littoral, en pleine campagne. Impossible d’y trouver la moindre plage... Et c’est un village assez étendu, sans charme ni laideur particuliers, et qui ne peut en aucun cas être confondu avec un lieu de villégiature pour jet-setters américains.

Poussant par ailleurs l’investigation aux limites de l’incroyable, j’ai effectué moi-même à mes risques et périls — tel Ridgewell dans Tintin — plusieurs séjours en Espagne. Etant né bien après cette date, je ne peux certes pas garantir les mœurs des villageois à la fin des années 50. Mais je n’ai pas eu le sentiment que le cannibalisme ait fait partie des coutumes de l’époque, ce qui me fait d’autant plus douter des affirmations de Catherine. Difficile de croire que Cabeza de Lobo ait été le lieu du drame… Où diable Sébastien a-t-il donc quitté notre triste monde ?

On remarquera que Cabeza de Lobo se traduit de l’espagnol par « la tête de loup ». Pas étonnant que Sébastien ait fini de la sorte, si son souhait le plus cher était, littéralement, de se jeter dans la gueule d’un tel animal…

Ceci dit, on peut aussi remarquer que la substitution du seul « b » par la lettre suivante dans l’alphabet aboutit à « Cabeza de Loco », autrement dit « la tête de fou », lieu somme toute plus vraisemblable pour situer l’action dans l’esprit de Catherine, mais qui fait d’autant plus douter de la véracité de ses propos...

Le vrai lieu du crime.

En homme éclairé qu’il est, Coukrowicz prend soin de conclure la pièce par cette invite : « Il me semble que nous devrions au moins nous demander si cette jeune fille ne dit pas la vérité… ». Rideau… Cette épitaphe peut tout aussi bien se formuler à l’inverse et s’entendre par « Il me semble que nous devrions au moins nous demander si cette jeune fille dit la vérité… ». Re-rideau…. Pourtant, depuis 1958, personne n’a jamais trop cherché à relever le défi. Pourquoi ? La question est de savoir si cela est possible.

De la sacralisation du mensonge par la bonne société

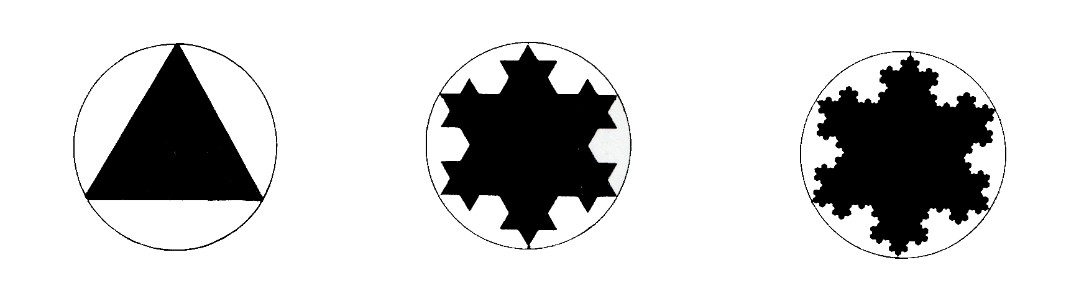

Dans l’épilogue de From Hell, Alan Moore et Eddie Campbell illustrent l’impossibilité de déterminer avec certitude qui fut Jack l’éventreur par le modèle mathématique du flocon de Koch. Si la vérité — vers laquelle tendre — peut se représenter par un cercle, et les données de départ — Londres, cinq victimes, un assassin… — par un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle, cumuler des théories en dépit de nouveaux éléments, revient seulement à compléter la surface disponible, par l’ajout de nouveaux triangles moitié plus petits sur chaque côté du triangle initial. Ainsi, la surface occupée à l’intérieur du cercle grandit sans cesse avec l’ajout d’une nouvelle théorie. Mais si elle approche toujours plus la limite du cercle, elle ne peut jamais l’atteindre. Autrement dit, la vérité pure et dure reste inaccessible, et tout ripperologue clamant haut et fort détenir la solution ferait mieux de modérer son discours, en affirmant qu’il n’a fait qu’avancer une nouvelle hypothèse, quand par ailleurs il n’aura fait que spéculer une pure fantaisie.

Flocon de Koch : Partant d'une même base, chaque théorie a une valeur ajoutée moindre.

Il demeure que si les révélations de Catherine, toutes douteuses qu’elles soient, sont vues par Coukrowicz comme les prémices d’une délivrance, un premier pas sur le long chemin du retour à la raison, il n’envisage à aucun moment qu’elles puissent constituer une vérité claire et nette. Mais Catherine l’emporte sur Violet, qui, confrontée à son échec, sombre — dans le film — dans une irrémédiable folie. Loin d’aboutir à la vérité, la version erronée de la nièce supplante les élucubrations de la tante, c’est tout.

Là où la pièce et le film devraient intriguer, c’est dans leur capacité à substituer un mensonge par un autre, avec l’assentiment tacite de l’audience, indifférente à relever l’appel final de Coukrowicz, seul conscient du tour de passe-passe, et seul conscient du peu d’empressement des autres protagonistes — et sans doute même de certains lecteurs/spectateurs — à remettre en question la véracité de ce que dit Catherine. Sa suggestion finale est lancée comme on jetterait une bouteille à la mer. Sans guère d’espoir.

En spécialiste du cerveau qu’il est, sans doute Coukrowicz sait-il que ce manque d’allant à rechercher la vérité — si tant est qu’on puisse l’atteindre — est un principe directeur éprouvé dans bon nombre de situations, et qu’il suffit qu’une théorie, fut-elle fausse, voie le jour pour qu’elle s’institutionnalise de facto en vérité ?

Pourquoi une contre-vérité triomphe-t-elle ?

Par peur du vide, tout d’abord. Chacun sait pertinemment que Catherine n’a que partiellement recouvré son bon sens, mais l’on s’en accommode. Si sa vérité à elle se substitue au néant face auquel tout enquêteur est confronté, tant mieux. Quelque chose, fut-il incomplet ou faux, vaut mieux que rien du tout.

Par confort ensuite. Que savons-nous au juste des Venable ? Qu’ils sont riches, et qu’ils sont toxiques. Venable n’est-il pas une contraction, able to be venomous, « capable d’être vénéneux / venimeux » ? Violet et Sébastien sont à l’image des plantes carnivores qu’ils entretiennent dans leur jardin exotique : des pièges pour qui gravite autour. Tels la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, ils n’existent que dans la satisfaction de leur plaisir égoïste, et se soucient comme d’une guigne des sentiments de ceux qu’ils utilisent pour y parvenir. De bien mauvais sujets…

Violet a cette particularité d’avoir vieilli. Et tout comme le violet représente une limite dans les longueurs d’ondes chromatiques, Violet Venable atteint maintenant une limite d’âge derrière laquelle elle craint de ne plus rien représenter, sa vie n’ayant tourné qu’autour de son argent et de son pouvoir de séduction. Telle la méchante reine de Blanche-Neige, elle jalouse Catherine et sa beauté, et renvoie l’image d’une personne superficielle, tyrannique, et insensible au point de privilégier un séjour au Ritz plutôt qu’un retour aux USA au chevet de son mari agonisant (p. 28). En clair, Madame Venable est antipathique. A l’inverse, Catherine donne envie au lecteur de la sauver, et Elisabeth Taylor est très jolie dans le film. Il est bien plus confortable de déjuger les méchants et d’accréditer les gentils, que l’inverse.

Version courte : Violet est abominable, et Catherine dit n’importe quoi. Mais comme cette dernière est plus sympathique, et que l’audience n’a pas de solution crédible à se mettre sous la dent, plutôt que de rester plantée là, sans réponse, elle prononce un verdict en faveur de la nièce. La seule chose vraie dans l’affaire, c’est que les sociétés, fictionnelles comme réelles, s’accommodent fort bien du mensonge dès qu’elles y voient leur intérêt. Dans le cas présent : combler le vide, et se donner bonne conscience.

Il y a des précédents…

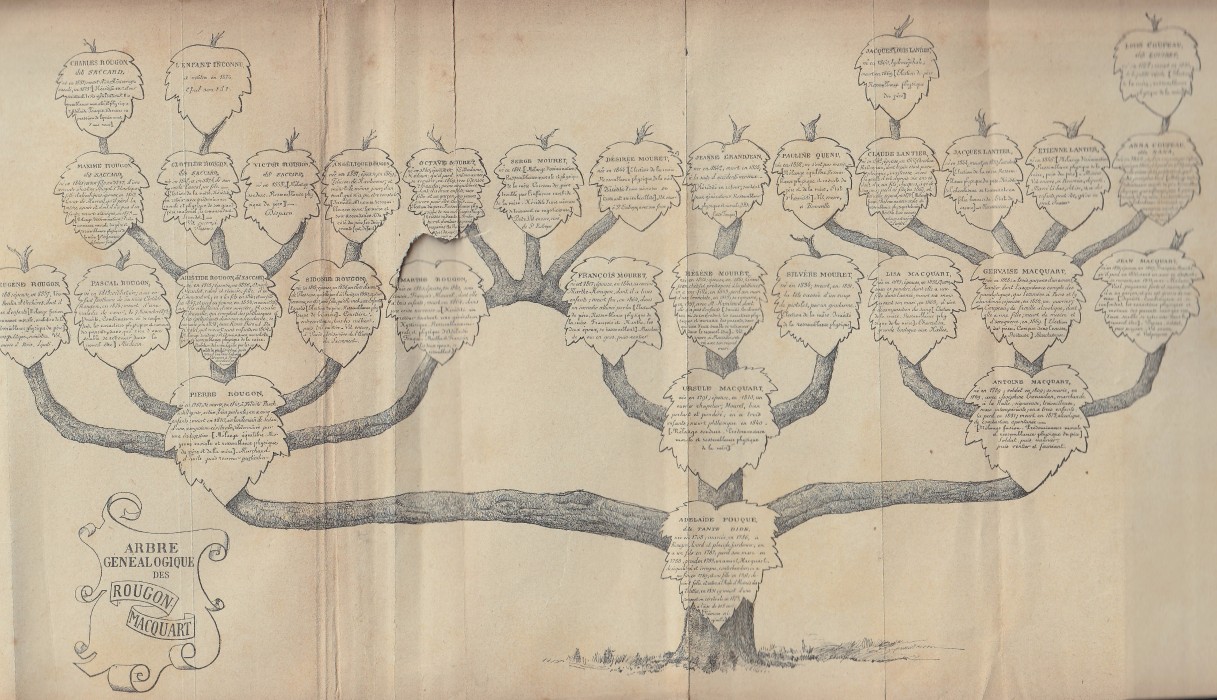

Dans un complet inversement des rôles, Violet Venable, dans une vie antérieure, s’appelait Félicité Rougon. Chez Emile Zola, elle ne cherche pas à glorifier son fils Pascal, mais au contraire à le discréditer. C’est là aussi une question de mémoire : la préoccupation de Félicité est la destruction des notes rédigées par son fils qui attestent de tares héréditaires dans leur famille. Ces preuves détruites, il ne restera, aux yeux de la bonne société, que l’image idéalisée de la famille Rougon, telle que Félicité rêve de l’inscrire dans l’imaginaire collectif. De la même manière que Violet cherche à contrefaire et immortaliser l’image de Sébastien.

Arbre généalogique des Rougon-Macquart : de la névrose à tous les étages.

Catherine est une émanation de Clotilde Rougon, à cette différence qu’elle n’est plus la nièce, mais la petite fille de la marâtre. Dans Le Docteur Pascal, la volonté de Félicité l’emporte in fine sur celle de Clotilde. Et si Félicité triomphe à l’arrivée, c’est encore car la bonne société le permet, par intérêt. En dépit de décennies de mensonges et de vilénies connues de tous, Félicité finira acclamée. Aujourd’hui encore, dans l’imaginaire de Plassans, subsiste l’image d’une femme magnanime dont la gloire familiale est institutionnalisée par l’Asile Rougon, édifice hospitalier dédié à l’intérêt général qui, jusqu’à preuve du contraire, est toujours debout et fonctionnel, quelque part là-bas, à Plassans.

Tout permet de tracer des correspondances entre l’univers de Zola et celui de Williams : Violet est Félicité ; Catherine, Clotilde ; Coukrowicz, Pascal ; l’Asile Rougon, l’hôpital Lion’s view… Et si l’on admet les théories de la physique quantique, la distorsion espace-temps et quelques élucubrations sur le voyage temporel, on pourrait presque s’aventurer à envisager que Clotilde et le docteur Pascal aient voulu faire triompher leur point de vue par l’entremise de Catherine et du docteur Coukrowicz des années après leur époque. Après tout, Pascal était un savant, et nul ne sait avec exactitude jusqu’où il poussa ses recherches à la Souléiade…

D’ailleurs, sans jamais se déclarer réellement, le surnaturel plane constamment dans le film de Mankiewicz. C’est tantôt l’apparition incongrue de ces statues morbides dans le jardin exotique ; tantôt la mort elle-même, squelettique sous un linceul, se substituant, le temps d’un plan, au corps d’une villageoise, dans les ruelles de Cabeza de Lobo. Tous ces dispositifs crédibilisent d’autant l’idée d’une vengeance outre-tombe, et d’un recours au fantastique.

Diafoirus mène l’enquête

Lien entre Williams et Zola ou pas, ce que l’on peut en tout cas retenir des deux écrivains, c’est que, dans leurs livres, une contre-vérité expiatoire est érigée par la bonne société. D’où l’intérêt d’enquêter pour rétablir la vérité. Mais tout cela est bien joli, encore faut-il que l’affaire satisfasse à une condition élémentaire si l’on ne veut pas tomber dans le piège du flocon de Koch : il faut de la matière valide pour investiguer. Quel que soit le référentiel dont lequel on se situe, fiction ou réalité, le risque est évident. Avancer des certitudes que trop peu d’éléments accréditent conduira à une parodie de justice.

Et un enquêteur trop enthousiaste pourrait se fourvoyer…

De bonne foi tout d’abord, quand trop d’éléments plaident en défaveur d’un innocent, auquel cas il s’agira d’une erreur judiciaire. Mais dans notre configuration, cela importe assez peu… Une fiction n’est pas la réalité, juste son expression ; et incriminer Pierre, Paul, ou Jacques revient simplement à bâtir une construction intellectuelle, en aucun cas comparable aux impacts d’une erreur judiciaire réelle… Du moment que l’argumentation tient la route, l’exercice est intéressant et ne porte guère à conséquence…

Ecartons également le cas de la malveillance délibérée. L’enquêteur littéraire, supposé honnête, est peu suspect d’avoir des intérêts personnels (économiques, politiques…) qui le pousseraient à agir avec malveillance envers un suspect. Il n’y a rien de comparable avec la réalité, où malheureusement de tels cas existent. Rien qu’en se limitant à l’actualité récente aux USA — cadre du livre de Williams — le scandale Kids for cash (2003-2006), ou l’abracadabrante affaire Avery, largement médiatisée par le reportage Making a murderer (réalisé par Laura Ricciardi et Moira Demos, diffusé en série sur Netflix en 2015-2018), en sont des démonstrations flagrantes.

Mais il reste encore une situation dans laquelle l’enquêteur, réel comme littéraire, peut se fourvoyer. Ce sont les cas d’hallucination collective. Pour s’en convaincre, il suffit une fois de plus d’emprunter un exemple à notre monde bien réel.

Dans les années 80, Henry Lee Lucas fut reconnu coupable de plusieurs centaines d’homicides, certains commis le même jour à plusieurs centaines de kilomètres de distance… Il était affabulateur. Pourquoi des dizaines de représentants de la police et de la justice, originaires des quatre coins des USA, dont le nombre à lui seul disqualifie l’idée qu’ils aient tous été délibérément malhonnêtes, l’ont-ils cru ? Dans un de ses documentaires qui constituent visiblement un créneau marketing pour Netflix (The confession killer, Robert Kenner, Taki Oldham, 2019), on nous présente des représentants de l’institution obnubilés par des affaires irrésolues, et faisant fi des invraisemblances auxquelles ils sont confrontés. Tout, plutôt que de laisser des questions sans réponses. Quitte à combler le vide par un mensonge qu’ils élaborent et se font à eux-mêmes…

Bien sûr, le rôle de l’enquêteur reste déterminant puisque, dans cette affaire aussi, il aura bien fallu contre-enquête pour mettre finalement à jour la vérité… Mais "contrairement à la consolante croyance, la vérité ne se fait jamais jour ; une erreur entrée dans le domaine public n’en sort jamais ; les opinions se transmettent, héréditairement, comme des terrains — on y bâtit — cela finit par faire une ville, cela finit par faire l’Histoire" nous livre Rémy de Gourmont (Epilogues, Réflexions sur la vie 1895-1898, Ligaran, 2015, p. 78). Ainsi, dans l’affaire Lucas, ce ne sont pas les doutes formulés dès le départ par quelques trouble-fêtes qui ébranlèrent les erreurs de jugement. A l’époque des faits, ils ne furent pas pris en compte... Ce fut l’apport de nouveaux éléments indiscutables qui remis les pendules à l’heure : l’identification par l’ADN, et celle a posteriori de coupables avérés.

Pour revenir à notre sujet, on pourrait objecter que cet exemple n’est guère probant, les comportements humains évoluant selon le lieu et l’époque. Ainsi, ils seraient douteux d’investiguer sur une pièce écrite en 1958 en illustrant son propos par des affaires récentes… Pour balayer cette opposition, il suffit de rappeler quelques affaires forts éloignées les unes des autres dans le temps et l’espace, sur les deux continents où se déroule notre intrigue, pour voir, qu’en cette matière, les comportements humains semblent figés : affaire Hirtzel Levy (France, 1707), affaire Jean Calas (France, 1761), affaire Alfred Dreyfus (France, 1894), affaire Timothy Evans (Royaume-Uni, 1949), affaire Randall Adams (USA, 1976)… Autant d’exemples où les sociétés ont été frappées d’hallucination collective…

Alors, pour revenir à notre cas, que s’est-il donc passé, soudain, l’été dernier ?

Plutôt que d’avancer une solution, il parait plus sage de conclure qu’on n’en saura jamais rien, pour la bonne raison que nous ne disposons justement d’aucun élément nouveau, depuis les propos de Catherine et de Violet, prononcés, dans le livre, en huis-clos dans une seule unité de temps. Or, nous avons vu que l’une et l’autre ne sont pas dignes de foi. Leurs affirmations sont pourtant bien les seules choses dont nous disposons… Si des enquêteurs littéraires s’y risquent, leurs tropismes particuliers les conduiront sur des voies toutes plus personnelles et hétéroclites les unes que les autres, et leurs arguties n’éclaireront en rien les événements de Cabeza de Lobo… Petit test rapide.

Version Ellroy : alors qu’il s’enfuyait, Sébastien a subrepticement été assassiné par un amant qui refusait son départ vers la Scandinavie. Découvrant le corps de son cousin, Catherine a perdu la raison à la vue du sang et imaginé toute une mise en scène…

Version Rabelais : Sébastien n’a pas été mangé, mais s’est étouffé en avalant de travers. Pris de panique alors qu’il s’asphyxiait, il se sera échappé du restaurant en courant, une foule se pressant autour de lui pour l’aider. Désespérée de n’avoir su faire la manœuvre d’Heimlich, Catherine réécrit l’histoire du fond de son hôpital, culpabilise, et confond mangeur et mangé…

Version Médée : Violet n’a jamais supporté d’être éclipsée au profit de Catherine. Poussée au désespoir, c’est elle qui commandita le meurtre de son propre fils. Maudite à jamais, elle sombrera dans la folie à la fin du film…

Version Conrad : comme le précise Violet à de nombreuses reprises, Sébastien était en quête d’absolu et de réponses. Son voyage à Cabeza de Lobo constituait une régression ultime vers les origines, dans un lieu où tout renvoie à l’aspect primitif et tribal de l’Humanité. Mal lui en a pris…

Version Bloch : l’agression sexuelle que Catherine a subie l’a fait basculer dans la folie. Chaque fois qu’elle ressent du désir pour un homme, comme ce fut le cas pour Sébastien, une part d’elle-même prend le dessus et commet l’irréparable. Violet avait donc raison, Catherine a bien tué son fils.

Version Burroughs : l’année suivant les faits, Coukrowicz, invité au Congrès de psychiatrie technologique du Festin nu, conclura que, sous l’effet de substances hallucinogènes, la foule aura imaginé Sébastien se transformer en centipède géant, conséquence de quoi, terrifiée, elle s’est empressée de le dépecer…

Ou version Zola : influencé par le naturalisme et la littérature européenne de la fin du XIXe, et ne digérant pas que Félicité Rougon s’en sorte si bien, passé le tome XX des Rougon-Macquart, Tennessee Williams a inconsciemment réattribué les rôles des protagonistes d’origine pour rétablir un peu de justice à Plassans.

Version Conrad : L'arrivée de Catherine et Sébastien à Cabeza Del Lobo. Tout était joué d'avance...

Soudain l’été dernier, mauvais sujet d’enquête ?

Vérité.

C’est sur ce mot que s’achève la pièce de Tennessee Williams. Car Soudain, l’été dernier s’apparente bel et bien à une quête de vérité, cette vérité sacralisée, mètre étalon sur lequel se fonde la raison. De la même manière qu’aucun édifice ne saurait être construit sur de mauvaises fondations, la vérité est le socle inoxydable sur lequel se fonde toute pensée digne de ce nom. Pourtant, rien ne saurait être plus difficile à atteindre. Loin d’être incorruptible, elle semble au contraire un concept bien relatif. En maintes occasions, le mensonge s’avère une base nettement plus commode pour ériger des représentations…

Et si cette anti-enquête se permet d’avancer des hypothèses pour mieux les ignorer, l’auteur de ces lignes juge nécessaire de rappeler — une fois encore — que ce n’est pas par irrévérence envers le noble métier d’enquêteur, devant lequel il convient de s’incliner respectueusement. Mais précisément, parce qu’enquêter est une tâche fort honorable, il convient de le faire sous l’aspect le plus canonique, dans le plus strict respect des règles de l’Art.

C’est sans doute aussi parce qu’en 2021, il semble urgent d’ouvrir une parenthèse, et d’adopter dans la mesure du possible une forme d’humilité, posture salutaire après une année 2020 énervante où il aurait fallu vivre sur une autre planète pour ne pas s’apercevoir des dommages causés par la pléthore de certitudes incertaines, d’hypothèses contradictoires et d’argumentations douteuses, clamées quotidiennement haut et fort comme des vérités absolues, sur toute la surface du globe, sans mesure ni discernement, par des spécialistes en tout, émanant d’horizons aussi divers qu’hétéroclites, et peu soucieux des conséquences et de la légitimité de leurs affirmations. Fin de la parenthèse.

Toutefois, une question demeure. Si rien au demeurant ne permet de dégager une vérité ou de désigner une responsabilité, voire un coupable, la pièce de Tennesse Williams est-elle un mauvais sujet d’enquête ?

Ce serait jugé bien hâtivement le propos. Tout d’abord parce que conclure qu’on ne peut rien conclure n’est pas la même chose que ne rien conclure du tout. Mais surtout car la justice n’est pas immanquablement binaire, coupable ou innocent. Son rôle est parfois d’établir des verdicts de non-lieu, sans doute frustrants, mais pour autant nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.

Fabien Jacquard.

Pour citer cet article :

Fabien Jacquard, "Breaking News ! Non-lieu prononcé dans l'affaire Venable !", Intercripol - revue de critique policière, N°003, "Investigations solitaires", Février 2022. URL : http://intercripol.org/fr/thematiques/critique-policiere/non-lieu-prononce-dans-l-affaire-venable.html. Consulté le 21 Mars 2021.

Edition de référence :

Tennessee Williams, Soudain l'été dernier, traduction J. Guicharnaud, Paris, Laffont, "Pavillons poche", 2020.

Illustrations :

Bandeau de l'affiche et photogrammes du film Suddenly last summer, de Mankiewicz (1960).

Femme à tête de loup, modèle de tatouage, origine non identifiée (quand on ne sait pas, on le reconnaît).

Flocon de Koch : montage de la page 575 (épilogue, appendice II) du roman graphique From Hell (Alan Moore et Eddie Campbell, Paris, Delcourt, 2000)

Arbre généalogique des Rougon-Macquart, extrait de l'édition Charpentier et Fasquelle de Docteur Pascal, d'Emile Zola (1893)

Trois maikos, carte postale ancienne, XIXe siècle, Japon.

Couverture de l'édition Pearson (Penguin books, London) de Heart of darkness, de Joseph Conrad (2020).