"Un Romancier est un Maniaque qui se Prépare le Lemme de la réalité" ("53 j.", p. 278)

Retour au sommaire de l'enquête sur Perec

NB : Pour cette enquête, les références au roman correspondent à la pagination de la publication originale de 1989, aux éditions P.O.L.

Labyrinthe du Minotaure : Thésée a la solution

Thésée était un tricheur. Sa victoire était assurée au moment où il franchissait la seuil de la demeure d’Astérion. Pourvu du fil d’Ariane, la désorientation n’était plus pour lui un obstacle. Il lui restait à se concentrer sur sa seule traque de la bête, quand tant d’autres avant lui perdaient leur sens commun et leur faculté d’analyse. Pour ceux-là, la perte de repères les rendait proies faciles avant leur fatale confrontation. Thésée, lui, terrassa le monstre pour entrer dans la légende. Mais Thésée a beau être un mythe, il n’en reste pas moins qu’il a triché.

« 53 jours » est un autre labyrinthe. Et contrairement à Thésée, le lecteur se perd en chemin. Il avance à tâtons, d’un chapitre à l’autre, vers une résolution incertaine, ébauchée au fil de chapitres qui s’interrompent brutalement au bout milieu du douzième, pour laisser place à des résumés, puis des notes plus ou moins claires, dont il doit faire ses choux gras.

Contrairement à Thésée, le lecteur ne peut pas tricher. Il ne dispose d’aucune botte secrète, d’aucune martingale. Il n’a aucun valet caché dans sa manche. Les jeux de mots et de sens dont Georges Perec a parsemé le livre, comme autant de pièges et de fausses pistes, sont les seuls indices pour lui prêter assistance. La difficulté du lecteur se résume à devoir compter sur le maître de céans : l’auteur. Un peu comme si Thésée avait, dans sa quête, sollicité Dédale plutôt qu’Ariane. S’il veut partir à armes égales avec le héros mythologique, tout enquêteur désireux de démêler l’intrigue du livre va donc devoir incarner conjointement le fils de Poséidon et la fille de Minos. C’est dire son mérite.

La frontière est tenue entre l’interprétation et le délire interprétatif. Pour nous diriger vers l’un sans trop nous fourvoyer dans l’autre, il faudra procéder avec méthode, en commençant par la première partie du livre (53 jours sans guillemets), poursuivre l’investigation en cherchant la caution des sciences dures, puis dérouler le fil dans deux directions complémentaires.

I. Les Fondations du labyrinthe

Règle N°1 : "They do it with mirrors"

"Ils font ça avec des miroirs" , selon Agatha Christie

Ce qui marque d’emblée à la lecture de 53 jours, c’est le jeu d’opposition permanent entre un élément et son parfait contraire. Ce principe fondateur évoque l’idée du miroir. Plus qu’un labyrinthe, le livre est un dédale vitré, de ceux que l’on rencontre dans les fêtes foraines, où l’on ne sait qui, de l’objet ou du reflet, est l’élément observé.

Ce principe s’applique également à « 53 jours », avec guillemets cette fois[1]. Un regard macroscopique nous présente une première partie qui ouvre le champ des possibles, et multiplie les fausses pistes jusqu’à une totale confusion, tandis que son reflet, seconde partie de l’ouvrage, démarre avec un nombre d’options pléthorique, et les restreint progressivement pour s’achever sur la personne de l’auteur himself, devenu protagoniste. En clair, tout se termine par le nom de celui qui orne dès le départ la couverture du livre.

Pour en revenir à 53 jours (sans guillemets), un regard minutieux montre que chaque thèse n’existe qu’au travers de son antithèse. Ainsi le coupable supposé est innocent, et la victime présumée s’avère être coupable. Ce principe se révèle tant dans les références employées, que dans les situations du livre elles-mêmes [2].

Côté références, les titres des ouvrages sont parlants. Le juge est l’assassin, ouvrage fictif d’un auteur au nom évocateur — Laurence Wargrave — est un cocktail, fait d’une mesure de Dix petits nègres (Agatha Christie, 1939) où un juge supposé victime est en fait coupable, et une mesure du Juge Ireton est accusé (John Dickson Carr, 1945) où un juge visiblement coupable est envisagé innocent, puis coupable à nouveau[3].

Quant aux situations proprement dites, il suffit de rappeler que Rouard dans La crypte s’avère autant coupable que Serval auteur dans 53 jours, que Barrett dans K comme Koala ou que le prestidigitateur d’Une dent contre lui. Autant de méchants gugusses que le livre nous présente d’abord comme de malencontreuses victimes avant de révéler leur forfanterie.

D’où la première loi de 53 jours : pour ne pas perdre le nord, se rappeler que des miroirs ornent le labyrinthe, et qu’un élément n’existe qu’en relation avec son contraire.

Règle N°2 : Ne pas suivre la route de brique jaune

Route d'Oz : Dorothy a la solution

Dans Le Magicien d’Oz (L. Frank Baum, 1931 ; ou plus encore — soyons honnêtes — Victor Fleming, 1939), Dorothy déambule de tous côtés dans ce pays merveilleux et fait toutes sortes de rencontres dans sa quête d’une solution magique pour retourner dans son Kansas natal. Elle découvre qu’en définitive, il lui suffisait d’utiliser ses chaussures, en claquant trois fois leurs talons l’un contre l’autre. Si l’on réfléchit, Dorothy avait depuis le début la solution à portée de mains (de pieds, en l’occurrence), et son périple le long de la route de brique jaune s’avère complétement inutile pour le but qu’elle s’était fixé. En raisonnant sous un angle purement utilitariste, son voyage, s’il fut plaisant et instructif, ne constitue qu’une grande digression.

Le lecteur de 53 jours suit le même parcours initiatique que Dorothy. Les intrigues policières qui parsèment le livre sont autant de nœuds dans le fil d’Ariane que le lecteur tente de démêler. Ce sont autant d’imbroglios qu’embrouillent les jeux de miroirs.

La cité d’émeraude du pays d’Oz ne tient qu’aux mystifications d’un vieil homme. Tout l’attirail dont il s’affuble n’a pour but que de créer une diversion pour égarer le regard et masquer son inaptitude en tant que magicien. Tous ses mécanismes, si alambiquées soient-ils, n’étaient que poudre aux yeux pour distraire l’attention. Dans 53 jours, c’est la même chose : chaque intrigue découle d’un trucage à la Houdini, dont les finalités paraissent toute prosaïques, une fois éventé le secret du magicien.

Que reste-il des mobiles derrière toutes les mystifications alambiquées du livre ? Des motifs bassement crapuleux ou une vengeance sommaire. Dans 53 jours, Serval auteur est vénal et lié au vol du Dioclétien ; dans La Crypte, Rouard a détourné l’argent des vedettes de combat ; dans Le juge est l’assassin, Tissier veut venger la mort d’Angèle. Perec évoque des complots politiques, des luttes de pouvoir au sommet de Grianta, des influences sous fond de régime despotique : rien de tout ça n’a de réalité. Ne subsiste que de l’argent et un soupçon de vengeance. Comme écrit Perec à plusieurs reprises dans le livre (p. 186, p. 313) à propos de la vérité : « son évidence ridicule est mangée par la fiction qui l’enrobe ».

D’où la seconde loi de 53 jours : pour trouver la solution, inutile de perdre son temps à arpenter la route de brique jaune. Derrière l’apparente sophistication du propos, le mobile reste basique.

Règle n°3 : la femme fatale

Labyrinthe trop compliqué : aucune solution

Si tortueux soient-ils, les chemins empruntés par le livre sont curieusement dégagés sur un point suffisamment notable pour qu’il ne soit pas une volonté directe de l’auteur : la culpabilité du protagoniste féminin.

Tandis que le lecteur se perd en conjectures, noyé dans un brouillard si épais qu’il effrayerait même Jack the ripper, il apparait étrangement limpide dès le début que Lise Carpenter n’est pas l’honnête dactylographe qu’elle prétend être. On ne compte plus les indices qui tendent à l’incriminer.

Elle-même semble revendiquer sa culpabilité lorsqu’elle rapporte à Veyraud les prétendues réflexions de Serval auteur concernant le coupable de La crypte : « … Anne : voilà une fille super-intelligente et intimement liée à tous les protagonistes du drame ; elle peut très bien avoir tout manigancé d’un bout à l’autre. » (p. 90). On sait que la vanité et une pulsion inconsciente poussent parfois les auteurs d’un crime à confesser à demi-mots leurs méfaits. Lise ne fait que suivre ce principe en chargeant par procuration Anne Pedersen. Incidemment, Georges Perec nous offre deux culpabilités féminines pour le prix d’une, en sous-entendant l’implication simultanée de Lise et d’Anne.

Si cet élément était le seul à charge, la culpabilité de Lise ne serait qu’une hypothèse parmi tant d’autres[4]. Ce n’est cependant pas le seul fait tendant à l’incriminer. Son besoin d’effectuer plus de soixante kilomètres pour se baigner aux abords de la page de Chekina surprend jusqu’à Veyraud lui-même (p. 118). Et le besoin de tranquillité qu’elle invoque pour justifier cette envie est bien étrange, quand on apprend que la plage de Chekina est infestée de « vigiles armés de mitraillettes et accompagnés de chiens-loups ». On pourrait presque émettre l’hypothèse que c’est au cours cette virée que la MN (main noire) a repéré Veyraud et que c’est dans une des demeures bordant l’endroit qu’il a été reconduit quelques heures plus tard à la fin du même chapitre.

Sa recherche de tranquillité dans un lieu où les gardes « zyeutaient avec jumelles » pousse très logiquement Lise à se dévêtir totalement, face à un Veyraud pétrifié de timidité. Des individus moins timides pourraient facilement comprendre que le souhait de Lise est à peu près aussi transparent que ces habits : elle veut séduire Veyraud. Ce travail de séduction n’a par ailleurs pas débuté sur la plage de Chekina, mais été entrepris pas à pas, lors de rencontres prétendument fortuites chez le traiteur italien Galignani où Lise, parfaite inconnue parmi les clients, fit son affaire pour que Veyraud la remarque à plusieurs reprises (p. 88).

Lise est par ailleurs prise en flagrant délit de mensonge. Pour justifier sa connaissance des liens entre Crozet et Veyraud, elle répond sans se démonter avoir repéré les deux hommes l’un avec l’autre chez ce même traiteur (p. 121). Même s’il est avéré que les expatriés se rassemblent à tout bout de champ en soirée, au restaurant et autres cocktails, il est peu probable que cet instinct grégaire aille jusqu’à l’achat des courses. Peu probable que Veyraud parte chercher son fromage et sa charcuterie italienne en compagnie du personnel de l’ambassade, d’autant plus que la surprise de Veyraud face à cette révélation laisse planer le doute sur le fait que les deux hommes aient été vus ensemble chez Galignani. Il semble autant probable qu’il s’agisse d’un mensonge de Lise, que son chevalier servant ne relève pas, tant il est déjà sous le charme de la dame à ce moment du livre (p.229).

D’où la troisième et dernière loi de « 53 jours » : pour trouver la solution, cherchez la femme.

II. L'architecture procède des mathématiques

La solution était à portée de main

En mathématiques, une loi n’est valable que si elle est toujours vraie. Ce qui est vaut pour 53 jours (sans guillemets) doit être tout autant vrai pour « 53 jours ». Vérifions-le.[5]

Disposant des mêmes données et appliquant ces trois mêmes théorèmes, Salini, enquêteur de la seconde partie du livre, devrait inévitablement conclure (a) qu’en vertu du principe du miroir, il se trouve face à une mise en scène, (b) qu’en vertu du principe de la diversion, la réalité est masquée par un écran de fumée et (c) qu’en vertu du principe de la culpabilité féminine, Patricia épouse de Serval politicien est coupable (p. 186, p. 208). Il s’avère par ailleurs que ces trois points sont rigoureusement exacts. Conditions vérifiées, CQFD.

Mais c’est là qu’apparait un hiatus de taille. Si les lois mathématiques s’avèrent respectées, il demeure que le principe littéraire, lui, ne l’est pas. Car dans l’intrigue, 53 jours a été laissé à l’attention de Salini, non pas pour qu’il trouve la vérité ; mais, au contraire, pour qu’il ne la découvre pas, et qu’il se fourvoie dans un dédale d’hypothèses. Drôle de leurre que celui qui conduit direct au coupable[6]. « C’est comme si on voulait l’obliger à t[rou]ver la vérité » relève Perec dans ses notes en soulignant lui-même l’infinitif (p. 219).

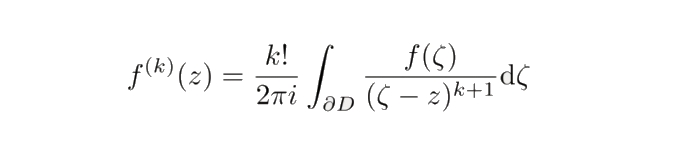

Georges Perec joue avec différents niveaux de narration. Faisons une fois encore appel aux mathématiques, et nommons dérivation toute descente d’un rang dans la réalité, et intégration toute remontée d’un rang [7]. Partant de là, La crypte est la dérivée de 53 jours (sans guillemets), dont « 53 jours » est une intégrale ; La Crypte est la dérivée seconde de « 53 jours » ; et ainsi de suite… Gardons en outre en mémoire qu’en mathématiques, une intégrale n’a qu’une dérivée, mais qu’à l’inverse, une dérivée possède un nombre infini d’intégrales, du fait de la prise en compte de la constante.

Il en résulte que l’enjeu mathématique du livre et son enjeu littéraire sont deux intégrales distinctes. Si l’une d’elle conduit à la culpabilité de Patricia, où conduit la seconde ? Le principe posé par Perec veut que la compréhension de la dérivée permette de résoudre l’énigme de l’intégrale, ce qui peut s’interpréter par le fait que, pour comprendre le livre, il soit nécessaire de passer à un rang supérieur de réalité.

Dans la réalité de Salini, l’histoire de Serval politicien n’est pas narrée, elle est vécue. L’histoire de Salini telle que la découvre le lecteur dans « 53 jours » n’est pas la réalité de Salini, c’est le parti-pris qu’en tire Perec lorsqu’il nous la raconte. Donc, en considérant la réalité telle que Salini la perçoit, deux intégrales sont appréhendables par le lecteur. La première se nomme « 53 jours » et il s’agit d’une œuvre de fiction écrite par Georges Perec narrant la disparition de Serval auteur, puis de Serval politicien. Cette intégrale est détentrice de la vérité mathématique de l’œuvre : Patricia et son amant sont coupables.

Mais par rapport à l’objet de fiction que constitue le livre, le lecteur a par définition accès à une autre réalité de rang supérieur : la sienne. Celle où une crise sanitaire a touché le monde à partir de fin 2019, et où le réchauffement climatique s’impose comme bigrement préoccupant pour l’avenir de la planète. C’est dans cette réalité qu’il nous faut chercher la solution littéraire de l’œuvre. Quelles correspondances peut-on faire entre le livre et notre réalité ? Nous, lecteurs, sommes dans la position de Salini. Georges Perec expédie le lecteur dans un dédale et lui propose de découvrir victime et coupable.

Or, nous savons qu’une personne liée au livre est décédée dans notre réalité où il fait office de victime : Georges Perec lui-même. Disposons-nous d’indices qui, dans le livre, auraient annoncé le décès de Perec, comme si inconsciemment, il avait laissé des indices annonçant sa mort prochaine[8] ? Très probablement.

Ainsi, la scène de départ de K comme Koala (p. 100) est une reproduction à l’identique de la scène du meurtre au siège de l’ONU dans North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959) dont le titre français, ô combien évocateur, est La Mort aux trousses. Rappelons que dans ce film célèbre, un homme doit endosser l’identité de Kaplan, un personnage qui n’a aucune existence réelle, mais dont le prénom est institué comme étant George.

La Crypte nous offre pour cadre la ville de Gotterdam dont le nom évoque fortement une référence à l’opéra de Wagner : Götterdamerung, autrement dit Le Crépuscule des dieux. Si l’on admet que, dans un livre, celui qui fait figure de dieu, celui qui crée, n’est ni plus ni moins que l’auteur, le dieu au crépuscule duquel « 53 jours » propose d’assister est bien Georges Perec lui-même. Inutile de revenir en outre sur ce qu’évoque le seul mot de crypte [9].

Les références à Agatha Christie, connue aussi pour avoir orchestré sa propre disparition, sont légion. C’est tantôt un appel à Dix petits nègres avec son juge innocent/coupable, ou à Evil under the sun (1941) avec l’emprunt du nom Redfern parmi les protagonistes canadiens du passé résistant de Serval politicien. Rappelons que Patrick Redfern est dans le livre d’Agatha Christie un personnage qui n’existe pas, puisqu’il est en fait le pseudonyme du vil Edward Corrigan.

Rappelons en outre la disparition qui sert de point de départ à notre livre (et en vertu du principe du miroir, qui constitue aussi un point d’arrivée) : celle de Serval, un écrivain. Finissons enfin cet état des lieux par le fait que le dernier protagoniste du livre, celui dont le livre nous apprend qu’il a écrit 53 jours, est Georges Perec lui-même (p. 187).

Considérer que la clé de l’énigme soit Georges Perec n’est donc pas si extravagant.

Dans notre réalité, les lois de 53 jours restent valables. En vertu de ces lois, si l’on applique le principe du miroir, Georges Perec est autant la victime que le coupable. Mais de quel méfait, l’éminent écrivain aurait-t-il pu se rendre responsable ? Où commencer notre recherche dans ce nouvel imbroglio ?

Nous ménagerons deux hypothèses à partir d’un indice en particulier : le choix surprenant qu’à fait Perec de situer l’action de « 53 jours » ni dans le passé, ni même à l’époque où il l’écrivait, mais dans ce qui était alors pour lui le futur. En effet, dans 53 jours, Perec évoque les jeux Panafricains de 1985 comme ayant déjà eu lieu à Grianta depuis six ans (p. 75). Rappelons pour mémoire que Georges Perec est décédé en 1982. Si tenté que 53 jours doive servir de base de travail à Salini enquêteur, on peut émettre l’hypothèse que ce même Salini évolue à cette même époque.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, six ans après 1985 ne renseignent pas avec certitude sur l’année où se situe l’action, d’autant que les jeux Panafricains de Grianta sont une pure invention. Cette indication ne donne qu’une approximation quant à l’année précise où se déroule l’action du livre. Si vous admettez la tenue de cette manifestation sportive en janvier 1985, les six années écoulées conduisent immanquablement à l’année 1991. Si en revanche, vous la considérez comme ayant eu lieu en décembre 1985, un protagoniste du livre la considérerait, encore à une date avancée en 1992, comme terminée depuis seulement six années, avant de l’estimer irrémédiablement révolue depuis sept.

1991 ou 1992 ; deux hypothèses et autant de possibilités.

III. 1991 - La Réapparition

Inspirée de Rodin, la version du Penseur selon Perec

« 53 jours » est pétri d’impostures à tous les étages. Si imposture il y a, l’imposture suprême serait bien que Georges Perec ait envisagé, par l’écriture de son livre, un retrait de la vie publique en feignant de quitter la scène comme le font Serval, Rouard et consorts dans le roman.

Disparaitre à deux sens : se volatiliser et mourir. Georges Perec aurait ainsi eu le projet de se volatiliser aux débuts des années 80. Il aurait voulu s’éclipser comme l’ont été les voyelles des Revenentes (Georges Perec, 1972). Rappelons que dans ce livre, les voyelles autres que le e sont prétendument absentes. Mais Perec leur confère encore une présence en jouant sur la phonétique et en torturant l’orthographe : « Z'ètes schwette, Emeenence, repleeqe Estelle, et ne me pesez ! J'hème les vétérents et les presqe-centenères ! » [10]. A l’oreille, ces lettres disparues restent bel et bien présentes en arrière-plan, comme Georges Perec lui-même pourrait bien l’avoir décidé pour son compte dans notre monde. Fantaisiste ? Perec ne serait pourtant pas précurseur en la matière. Il est de notoriété publique que bien avant lui, l’avocat Jacques Vergès a volontairement disparu des écrans radars en 1970 et que, sans jamais s’expliquer, il ait réapparu en 1978.

Pour une telle entreprise, Georges Perec aurait dû bénéficier de complicité. Si l’on applique notre troisième loi qui démontre la culpabilité du protagoniste féminin, il nous faudrait rechercher parmi l’entourage proche de Perec. Serait-ce pour faciliter ce retrait volontaire que Perec et son épouse disposaient de deux appartements distincts dans le même immeuble au 13, rue Linné ? Faut-il voir un indice dans l’intérêt grandissant de Perec pour la mise en scène durant ses dernières années, alors qu’il partageait alors sa vie avec une réalisatrice de cinéma ? Dur de l’affirmer avec certitude.

Et pourquoi ce retrait de la vie publique ? Après avoir écrit un livre sans e (La Disparition, 1969) ; sans voyelle autre que le e (Les Revenentes, 1972) ; avec 99 chapitres et 2.000 protagonistes directs et indirects (La vie mode d’emploi, 1978), est-il si invraisemblable de considérer que Perec, lassé, ait voulu s’exercer à un nouvel exercice de style, plus ardu, plus complexe encore, où l’écrivain deviendrait le principal personnage d’une fiction qu’il écrit et met en scène au travers de sa propre existence. Si Georges Perec place l’action de « 53 jours » en 1991, escomptait-il revenir à la vie publique à cette époque et narrer alors l’expérience acquise durant cette décennie fantôme ?

Pourtant, il y a un fait établi dans notre réalité et que Georges Perec n’avait lui-même pas prévu : son décès. Plus que les absentes des Revenentes, il a quitté la scène comme s’est évanouie la lettre e dans La Disparition. De manière irrémédiable.

Son décès n’invalide pour autant pas l’hypothèse. Au contraire, il la conforte. D’autres avant Perec ont payé un lourd tribu à vouloir révolutionner l’art. N’est-il pas de notoriété publique que H.G. Clouzot fit un infarctus lors du tournage de son Enfer (1964), film mythique dont il pensait qu’il révolutionnerait la mise en scène, et qu’il fut contraint d’abandonner parce qu’il l’absorbait totalement ? N’est-il pas avéré qu’en 1671, François Vatel s’est suicidé devant l’impossibilité de préparer les banquets homériques dont il avait dressé la carte à l’intention de Louis XIV ? N’est-il pas acté que Truman Capote ait émergé comme demi-mort de l’écriture de In Cold blood (1966) ? Et que dire de Yukio Mishima, naviguant entre fantasme et réalité, au point de ne plus voir dans le seppuku que la seule issue possible, suicide que Marguerite Yourcenar considéra comme le grand œuvre auquel l’écrivain japonais aspirait depuis longtemps ?

Quel que soit l’homme, lorsque le projet est au-delà de ce que l’homme peut concevoir, le corps lâche prise, plus ou moins consciemment, face à l’ampleur de la tâche. Concluons donc sur l’éventualité que, par l’écriture de « 53 jours », Perec ait voulu signifier une victime et un coupable, qui par le principe du miroir ne seraient qu’une seule et même personne : lui-même. Qu’il ait voulu dégager une nouvelle forme de littérature au travers de son propre escamotage. Mais qu’à l’image d’autres génies embarqués dans un projet de trop grande envergure, il ait réellement succombé en 1982 devant l’ampleur d’un projet trop grand, qu’il n’a pu mener à terme.

IV. 1992 - La Vie Mort d'emploi

Si au contraire Georges Perec place l’action de son livre en 1992, l’hypothèse est tout autre. Pourquoi cette date ? Perec avait-il pressenti un événement dont l’aboutissement aurait dû survenir dix ans après sa mort ? C’est difficile à croire.

Sauf à tomber dans le mysticisme [11], on ne peut pas prévoir l’avenir. Bien qu’il ait succombé à un cancer du poumon, Georges Perec n’a pas voulu faire comprendre son assentiment sur la loi Evin de 1992 qu’il aurait prévu avec dix ans d’avance. Bien qu’il ait dépeint un régime tropical corrompu dans 53 jours, il n’avait pas non plus envisagé la destitution de Fernando Collor, président du Brésil, cette même année 92. Et il n’avait pas davantage interprété un signe des augures pour signifier la victoire de son homonyme Marie-José qui remporta la médaille d’or du 400 mètres aux jeux olympiques de Barcelone en 92.

L’année 92 importe peu. Considérons l’idée que Perec ait utilisé le même procédé qu’un autre George, George Orwell, qui en 1948 a intitulé sa dystopie en inversant les deux derniers chiffres de l’année où il l’écrivait. Agissant à l’identique, Perec ne nous dirige pas vers son hypothétique futur mais nous renvoie dans un passé largement accessible : l’année 1929, où nous devons chercher, autour de la figure de Perec, un coupable et une victime.

Que s’est-il passé en 1929 dans la vie de Georges Perec ? La réponse parait facile : rien, puisqu’il est né en 1936. Mais ce raccourci revient à ne pas tenir compte des personnages qu’il a créés. L’un d’eux précisément a vu le jour en 1929 et, pour le déceler, Perec lui-même nous renvoie dans ses notes (p. 194) à La Vie mode d’emploi.

Il est impossible de se rappeler toutes les histoires de La Vie mode d’emploi. Comment retenir, même vaguement, ces narrations entremêlées, hors de toute chronologie, sur plus de 600 pages sans compter les annexes ? A l’arrivée, on se perd dans les pièces du puzzle, d’autant que Perec l’explique dès la première page de son préambule ; chaque pièce du puzzle prise indépendamment l’une de l’autre offre peu d’intérêt et « considérée isolement une pièce d’un puzzle ne veut rien dire » [12]

Labyrinthe de la rue Simon-Crubellier : Georges Perec a la solution

Pour lire « 53 jours » à l’aune de La Vie mode d’emploi, il nous faut appliquer nos trois axiomes. Selon le principe du miroir, l’intérêt qui nous occupe dans ces lignes réside non pas dans l’ensemble mais dans une seule pièce du puzzle. Selon le principe dit des briques jaunes, il ne faudra tenir aucun compte du dispositif alambiqué dont serait affublée cette pièce dans La Vie mode d’emploi. Selon notre troisième loi, il nous faut trouver une femme fatale, en détresse, et qui serait liée à une affaire criminelle avec son lot de victimes/coupables alors même que Perec écrit que « dans toute l’histoire de l’immeuble, il y eut peu d’événements graves » [13]. Cerise sur le gâteau, il faudra situer le point de départ de tout cela en 1929 et trouver le moyen de vérifier l’hypothèse en confrontant l’ensemble à notre point d’origine, c’est-à-dire « 53 jours ».

Lorsqu’on lit La Vie mode d’emploi, il est clair qu’une pièce du puzzle répond précisément à l’ensemble de ces critères. En 1929, naquit de la main de Perec le personnage d’Elisabeth de Beaumont. Rappelons que cette jeune femme se vit un jour confier la garde d’un enfant dans la ville de Sticklehaven, emprunt déjà appuyé à Agatha Christie puisque cette ville est celle qui fait face à l’Île du Nègre dans Dix petits nègres. L’enfant mourut sans que le lecteur sache s’il fut victime d’un accident ou d’un meurtre commis par Elisabeth. La mère découvrant l’enfant se suicida. Le père découvrant à son tour sa femme et son fils traqua la nurse durant toute sa vie, dilapida sa fortune pour la retrouver et finit par égorger la coupable, devenue dès lors la victime, et son mari également.

Puisque « 53 jours » nous a conduit de fil en aiguille à Elisabeth de Beaumont, faisons le chemin inverse et validons notre hypothèse en partant de La Vie mode d’emploi pour revenir à « 53 jours ».

Notons l’enquêteur lui-même. Dans La Vie mode d’emploi, Perec confie l’enquête à Léon Salini, ce même François Léon Salini qui travaille sur la disparition de Serval politicien dans « 53 jours » (« 53 jours », p. 164, p. 194). Dans La Vie mode d’emploi, il est engagé par Véra, la mère d’Elisabeth, désireuse de comprendre l’assassinat de sa fille et de son gendre. Notons également un autre indice qui accrédite la thèse d’une piste à rechercher dans La Vie mode d’emploi, à savoir l’apparition du livre Le Juge est l’assassin de Laurence Wargrave.

Notre hypothèse étant validée, nous avons une victime : Elisabeth de Beaumont. Et si notre tâche est de trouver un coupable hors de la route de brique jaune, il apparait très prosaïquement— comme c’est le cas de tout personnage de fiction voué à disparaitre au profit de l’intrigue — que le responsable de la mort d’Elisabeth de Beaumont est Georges Perec lui-même [14].

Perec aurait ainsi voulu signifier au lecteur son regret d’avoir échafaudé un destin si sordide à son personnage, et qu’il aurait fait acte de repentir par l’écriture de « 53 jours » pour expier sa faute. Peut-être avait–il quelques remords devant l’horreur de ce que fut la vie d’Elisabeth de Beaumont et refusant d’assumer plus longtemps son crime, il aurait en quelque sorte fait amende honorable pour conduire tout arpenteur de labyrinthe à le démasquer.

Conclusion

S’il a bien délivré la ville d’Athènes de la malédiction qui pesait sur elle tous les neuf ans, Thésée laisse finalement un bilan mitigé. Alors qu’Ariane lui prêta son concours pour terrasser le monstre et qu’elle rêvait de l’épouser, il la délaissa sitôt sa tâche accomplie et, en guise de remerciements, l’abandonna sur une île. Loin du preux chevalier, il apparait davantage motivé par la gloire que par l’amour éternel.

Thésée tua le Minotaure nous privant ainsi du seul spécimen connu d’une espèce qu’il raya définitivement de la surface du globe, à l’image du meurtre du lion Cécil au Zimbabwé en 2015. Notre héros tricheur préfigure ainsi nos carnages contemporains faits à la biodiversité. Revoyons donc son comportement à l’aune de nos jugements actuels et demandons-nous s’il serait glorifié à l’identique à notre époque.

Fort de ces enseignements, nous n’agirons pas comme Thésée. Nous ne blâmerons pas Georges Perec. Bien au contraire, nous le remercierons d’expédier le lecteur dans un labyrinthe à faire pâlir d’envie Borges, et d’offrir ainsi la possibilité à notre imagination de faire son chemin le long de la route de brique jaune.

Fabien Jacquard.

Pour citer cet article :

Fabien Jacquard, "Un Romancier est un Maniaque qui se Prépare le Lemme de la Réalité", Intercripol - Revue de critique policière, "Grands dossiers : contre-enquêtes sur Georges Perec", N°002, Décembre 2020. URL : http://intercripol.org/fr/thematiques/critique-policiere/dossier-53-jours-de-perec/un-romancier-est-un-maniaque-qui-se-prepare-le-lemme-de-la-realite.html. Consulté le 4 Juillet 2020.

Edition de référence :

Georges Perec, "53 jours", Texte établi par J. Roubaud et H. Mathews, Paris, P.O.L., 1989.

Notes :

[1] Le roman est en effet construit autour de deux parties censées se refléter en miroir, la seconde venant déconstruire la première. Perec fait allusion à ce principe de construction à l’aide d’une multitude d’allusions à la question du miroir. On trouve, dans les brouillons reproduits à la fin, une liste d’expressions renvoyant à l’idée de « miroir » (p.261 ; voir aussi p. 199 et 264 ). Sur cette question, voir entre autres Bernard Magné, « “53 jours” : pour lecteurs chevronnés... », Études littéraires, volume 23, n° 1-2, été–automne 1990, p. 185-201, et Maxime Decout, « Perec : l’abyme de Robbe-Grillet, le miroir de Stendhal », Poétique, n° 168, 2011, p. 399-414.

[2] Comme le montrent les brouillons, Perec a cherché à agencer son roman autour de renversements constants entre les statuts de coupable, victime et détective (voir, sur ce point, Maxime Decout, « “53 jours”. Les lieux d’une ruse », Genesis, n° 35, 2012, p. 209-219).

[3] Ce roman imaginaire est déjà présent dans La Vie mode d’emploi (voir Georges Perec, Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2017, p. 305). Nous reviendrons sur cette piste.

[4] Sans compter le fait, bien entendu, que l’intrigue elle-même se charge d’entériner cette culpabilité à la fin de la première partie.

[5] Perec a d’ailleurs longuement médité pour organiser son roman selon divers principes mathématiques (voir Maxime Decout, « “53 jours”. Les lieux d’une ruse », art. cit.).

[6] Et qui répond au principe fréquemment invoqué par Perec de La Lettre volée de Poe ou de la « double couverture » (voir à ce sujet Bernard Magné, Perecollages 1981-1988, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail-Toulouse, « Les cahiers de littératures », 1989, p. 33-59).

[7] Plus généralement, ce principe d’emboîtement de niveaux narratifs correspond à un phénomène de mise en abyme que Perec pousse très loin dans « 53 jours » (voir Maxime Decout, « Perec : l’abyme de Robbe-Grillet, le miroir de Stendhal », art. cit.)

[8] Sur la capacité des écrivains à prédire leur avenir, et tout particulièrement les conditions de leur mort, voir Pierre Bayard, Demain est écrit, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2005.

[9] Sur la notion de « crypte » chez Perec, qu’on peut notamment lire en regard des analyses psychanalytiques de Nicolas Abraham et Maria Torok dans L’Écorce et le Noyau, voir Claude Burgelin, Les Parties de dominos chez Monsieur Lefèvre, Saulxures, Circé, 1996.

[10] Georges Perec, Les Revenentes [1972], dans Œuvres, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2017, p. 526.

[11] Ou dans le bayardisme, qui suggère que l’art en est potentiellement capable (Le Titanic fera naufrage, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2019).

[12] Georges Perec, La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 7.

[13] Ibid., p. 255.

[14] L’auteur s’incrimine d’ailleurs comme responsable de la mort des personnages dans le post-scriptum de La Disparition.