Labyrinthe de labyrinthes : L'art de l'enquête comme poursuite de l'œuvre pérecquienne dans l'Ouvroir de littérature potentielle.

Retour au sommaire de l'enquête sur Perec

La publication de « 53 jours » aux éditions P.O.L. en 1989 n’est pas seulement celle d’un roman de Georges Perec. L’œuvre sur laquelle travaillait l’oulipien au moment de sa mort est inachevée et l’édition du texte est établie par deux autres membres de l’Ouvroir de Littérature Potentielle : Jacques Roubaud et Harry Mathews qui font figurer non seulement le texte rédigé par Perec mais aussi un dossier de brouillons et de notes. Nous proposons donc d’appréhender « 53 jours » non comme une fiction romanesque de Georges Perec mais comme la représentation d’un fragment d’œuvre en attente perpétuelle d’achèvement. Et cela non seulement par les deux membres de l’OuLiPo qui se sont chargés de l’édition – puisque le montage des notes et brouillons oriente la lecture vers une possible solution de l’énigme policière posée par le manuscrit –, mais plus largement, par tous ceux qui voudraient explorer les potentialités du système de contraintes qu’il génère. N’existerait-il pas en effet un désir propre à tout lecteur de « 53 jours » qui serait de mettre lui-même la main à la pâte pour prolonger le geste interrompu de Perec ? La lecture de « 53 jours », qui constitue elle-même un arpentage du labyrinthe, n’engendre-t-elle pas un désir de donner une suite au texte ?

Ce glissement tend à inclure l’édition du roman dans un vaste mouvement de poursuite de l’œuvre perecquienne par les membres de l’Ouvroir de Littérature Potentielle. Trois ans après la publication de « 53 jours » qui a rassemblé Mathews et Roubaud dans un travail de collection et de mise en ordre des notes, en 1992, Jacques Roubaud écrit dans le n° 53 de « La Bibliothèque oulipienne » une suite à la nouvelle de Georges Perec intitulée Le Voyage d’hiver. Le groupe s’engage collectivement dans ce travail qui aboutit en 2013 à la publication d’un important volume intitulé Le Voyage d’hiver & ses suites [1]. Il ne s’agit pas d’un hapax qui rassemblerait le groupe dans l’écriture d’un hommage pour ensuite le désunir. La disparition brutale de Georges Perec donne lieu à plusieurs travaux collectifs qui ne rompent pas la solitude de l’écriture mais engagent tout ou une partie du groupe dans la rédaction d’une œuvre unique. La suite des Je me souviensdédiée à Perec s’inscrit dans la continuité de cette œuvre parue en 1978 et que l’engagement collectif hisse au rang de forme poétique. Le titre est repris, et l’exercice de mémoire fragmentaire qui définissait la contrainte de Perec ne souffre qu’une seule adaptation imposant que chaque texte mentionne ou implique l’oulipien disparu [2] . L’édition de « 53 jours » est un premier engagement des oulipiens dans la poursuite de l’œuvre perecquienne.

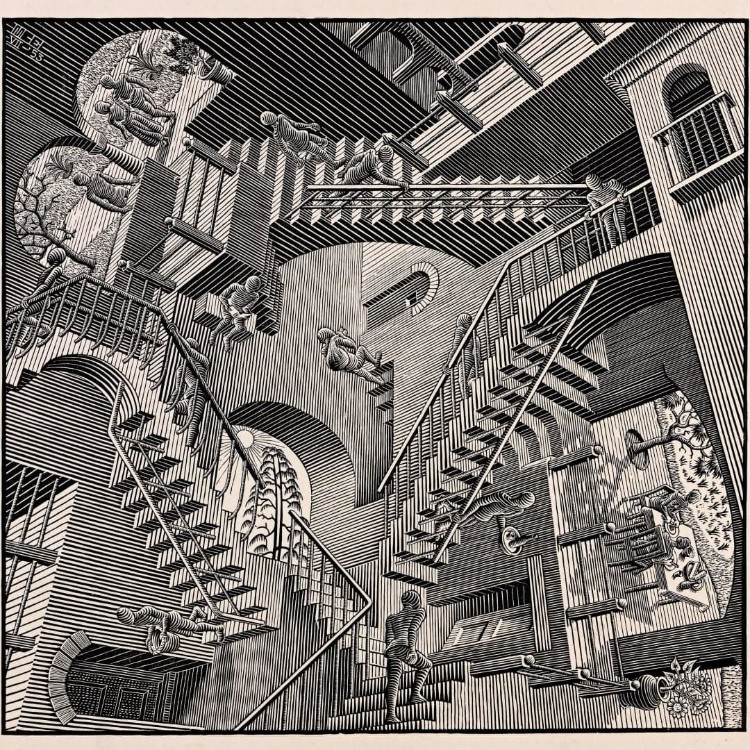

A partir de ce glissement et de l’omniprésence du motif du labyrinthe qui apparaît dans « 53 jours » et ressurgit dans Le Voyage d’hiver & ses suites, nous montrerons comment Georges Perec s’impose, à travers un art du roman labyrinthique, comme l’auteur d’une œuvre qui définit, comprend et engendre la littérature oulipienne. Le prolongement de son acte d’écriture par les membres de l’Ouvroir est une poursuite de la construction du labyrinthe par l’adjonction de labyrinthes successifs. L’œuvre perecquienne, qui ne cesse de donner à voir des disparitions et des enquêtes, porte en germe une puissance fictionnelle de jeux de croisements, d’anagrammes, de références, d’intrications et de nœuds. En d’autres termes, la dynamique traditionnelle de l’enquête policière s’inverse : il s’agit de nouer et non de dénouer, non plus de faire le jour sur une zone d’ombre et d’élucider un mystère mais de plonger dans l’obscurité des couloirs du labyrinthe et des rayons de bibliothèques. Le roman « 53 jours » et l’établissement de son édition par Harry Mathews et Jacques Roubaud participent de cette redéfinition de l’enquête comme absolu littéraire qui ne cesse d’exprimer le sentiment de la perte et fait de l’écriture un éternel jeu de pistes.

Le motif du labyrinthe est omniprésent dans « 53 jours » qui s’ouvre sur l’image d’un quadrillage : « L’armée et la police continuent de quadriller la ville [3]. » La première phrase de l’incipit construit l’univers de l’enquête policière et structure l’espace romanesque en lui imposant cette métaphore de la grille et de l’entrecroisement des lignes qui trouve son prolongement dans l’activité de cruciverbiste que le narrateur partage avec Georges Perec : « j’avais pas mal de choses à lire, entre autres un truc de Rosenstiehl sur les labyrinthes, quelques romans policiers, et un recueil de mots croisés qui venait à peine de m’arriver de Paris » [4].

L’enquête, le quadrillage, et le motif du labyrinthe sont réunis dans une énumération de lectures qui résonne comme un art poétique de l’entrelacement et du jeu de piste. Il convient de remarquer la nonchalance du narrateur qui évoque de manière allusive « un truc de Rosenstiehl sur les labyrinthes » alors qu’il s’agit sans doute de l’article « Labyrinthologie mathématique (I) » [5], publié par Pierre Rosenstiehl en 1971 dans un volume dirigé par Claude Berge, mathématicien spécialiste de la théorie des graphes et membre fondateur de l’Ouvroir de Littérature Potentielle. Rosenstiehl sera d’ailleurs lui-même coopté à l’OuLiPo en 1992.

Cette imprécision feint de dissimuler le motif alors qu’elle le thématise. Au sein de l’intrigue, le roman écrit par le personnage de Serval s’ouvre lui aussi sur la métaphore du labyrinthe dans un contexte qui ne va pas sans rappeler celui de l’enquête policière : « Des gardes l’escortèrent à travers le labyrinthe des couloirs [6] ». La mise en abyme sur laquelle repose « 53 jours » fait de cette métaphore un leitmotiv dont le retour vaut comme définition de l’écriture romanesque. Le livre se présente comme un espace fait de détours et d’impasses : il est un dédale dans lequel s’égarer.

La mise en abyme exacerbe la complexité de cette spatialisation en faisant du roman un labyrinthe de labyrinthes. L’œuvre est régie par une structure en miroir qui dédouble chaque élément de l’intrigue[7]. Au roman de Perec répond celui de son personnage, Serval, divisé en deux parties dont la lecture donne lieu à deux interprétations. Le narrateur émet l’hypothèse du dédoublement de Serval à partir de deux pseudonymes. Le dossier réuni par Harry Mathews et Jacques Roubaud exacerbe ce jeu de miroir dont le symptôme devient l’usage du chiffre quatre, deux à la puissance deux, qui donne à voir le reflet du reflet. Les noms des empereurs de la Tétrarchie apparaissent comme des indices avant que le dossier n’en propose quatre autres dont le dernier est laissé en suspens :

Les 4 indices qui accableront le narrateur

A – Il sera vu en compagnie de Lise (mobile)

B – Il y a ses empreintes sur le pistolet

C – Un témoin le voit entrer chez le consul au moment de l’assassinat et ressortir comme fou !

D [8]

Le blanc est significatif de la primauté du chiffre qui opère un glissement de l’indice comme élément de l’enquête policière vers l’indice mathématique. De même, le dossier réuni par les deux oulipiens se superpose au roman de Georges Perec et donne à lire une succession de notes, de schémas et de calculs. Les différents cahiers qui figurent dans le dossier rejouent cette dynamique de l’élucidation du livre par une somme d’autres livres. Les cahiers de Perec sont présentés comme la clef de son roman, de la même manière que le roman de Serval est immédiatement présenté comme la clef de l’enquête dans « 53 jours ».

L’édition établie par Mathews et Roubaud participe de la création du labyrinthe et renoue avec la définition de l’Ouvroir de Littérature Potentielle en colonie de « rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont il se proposent de sortir »[9]. Cette définition ressurgit dans Le Voyage d’hiver & ses suites où la suite de Ian Monk, qui désigne malicieusement les oulipiens comme des « mathématiciens fous », rappelant ainsi le lien entre l’Ouvroir et la discipline représentée par Claude Berge et Pierre Rosenstiehl, assume une fonction de renversement qui substitue à la légèreté de l’amusement littéraire oulipien la gravité d’une quête poétique en acte qui prend la forme d’une enquête. L’engagement successif des oulipiens dans le cycle du Voyage d’hiver ne consigne « plus les jeux d'esprit d'un groupuscule littéraire parisien, mais une véritable recherche dans les labyrinthes sombres de l'inspiration et de l'histoire» [10]. Dans le prolongement de l’œuvre perecquienne, le motif du labyrinthe peuple l’écriture de l’ensemble des membres de l’OuLiPo : il définit, comprend et engendre la création oulipienne.

Il n’est pas indifférent que Jacques Roubaud compte parmi les continuateurs systématiques de l’œuvre perecquienne. Pour Jacques Roubaud, l’errance se fait aussi dans le lieu de la bibliothèque, qui répond aux labyrinthes de Perec et, par jeu de syllepse, le rend aussi géographique que littéraire. La bibliothèque est un lieu où se perdre, sorte de « Bibliothèque de Babel » comme a pu la décrire Borges, à cela près que dans l’imaginaire de Jacques Roubaud, rien n’est jamais précisément rangé, aucun livre ne ressemble exactement à un autre. A mesure que le sujet arpente leurs rayons, les bibliothèques deviennent des lieux fictifs que la description transforme en labyrinthes. La description de la Bibliothèque de la Sorbonne, par exemple, fait émerger le motif :

C’est une véritable aventure. Il y a en effet deux types de sous-sols, les sous-sols en quelque sorte ordinaires et les sous-sols dits Turgot. Or, ils ne sont pas exactement au même niveau, leurs accès diffèrent. Dans certains cas, il me faudra descendre quelques marches, dans d’autres en monter quelques autres, et il m’arrive encore de me tromper et de me retrouver deux fois de suite devant la cote L au lieu de la cote M, par exemple, car je n’ai guère le sens de l’orientation. Les portes qui s’ouvrent dans les escaliers entre des étages sont généralement dépourvues d’indications sur la nature des cotes qui se trouvent derrière elles. J’erre ainsi souvent entre les deuxième et troisième sous-sols sans me reconnaître [11].

Ici, le labyrinthe devient vertical, construit par des jeux d’étages et de degrés sans symétrie et où la règle semble au contraire celle du décalage systématique. Les rares indications qui pourraient servir de point de repère sont des cotes, lettres ou symboles, qui marquent approximativement le lieu où l’on se trouve mais n’indiquent jamais de direction à suivre. Roubaud erre en personnage qui se perd parmi les œuvres et dont l’existence devient toute littéraire. Le motif apparaît déjà en 1985 dans le dixième chapitre de La Belle Hortense qui lui est exclusivement consacré. Le labyrinthe n’est plus celui des rayons mais de l’administration du magasin. La bibliothèque devient ainsi un personnage qui tend des pièges face auxquels on élabore des stratégies :

… il y avait, pour chaque tranche alphabétique et de manière parfaitement indécidable, un volume, valable pour certaines années seulement, et situé dans un endroit totalement imprévisible de la salle. Il fallait le repérer, chercher l’auteur, chercher l’ouvrage, noter la cote, et ensuite déterminer dans quel autre volume se trouvait la cote réelle, car la cote première était une cote ancienne qui avait été abandonnée au profit d’une autre, plus moderne, lors d’un quelconque changement de règne à l’intérieur de l’empire bibliothécaire[12].

La description du dédale administratif et organisationnel s’étend ainsi sur plusieurs pages et réinvestit le motif de l’errance en faisant de la distribution des livres un phénomène aléatoire. Le système de classification et les erreurs répétées des bibliothécaires confondent les livres selon le thème ou l’ordre alphabétique de sorte que l’errance livresque ne se fait plus au gré des rayons mais au hasard des erreurs et des confusions. Chaque lecture devient ainsi une surprise : le personnage d’Hortense lit indistinctement, par découragement, ce qu’on lui apporte, parce que le retour ou l’échange des ouvrages constituent d’autres labyrinthes de procédures. Que ce soit par dépit ou par curiosité, le lecteur que met en scène la fiction roubaldienne se perd dans une somme de livres qu’aucun classement ne parvient à rendre entièrement lisible. C’est la littérature dans son ensemble qui devient un labyrinthe à parcourir et avec lequel jouer selon les hasards de la rencontre ou de la trouvaille.

L’édition de « 53 jours » participe de ce jeu de syllepse qui transforme le labyrinthe spatial en vaste réseaux de titres et de références. Le dossier et les brouillons témoignent notamment d’un important travail de citation et de détournements. La citation de Stendhal, elle-même déformée, qui donne son titre à la seconde partie du roman (« Un roman est un miroir qui se promène le long de la route ») est réduite à une suite d’initiales que le romancier réécrit : « Un ruisseau est un minable qui se paie le lit de la rivière », « Un roseau est un mirliton qui se paie le luxe de la romance. », « Un rupin est un mondain qui se pavane le long de la rue. », « Un rigolo est un mec qui se pointe le lendemain de la répétition » [13]. Perec dissémine de surcroît une somme de références ; par exemple au Colonel Chabert de Balzac dont le titre est expressément cité et aux Dix petits nègres d’Agatha Christie dont le livre fictif Le Juge est l’assassin ayant pour personnage principal Laurence Wargrave est une désignation périphrastique [14]. Le « Cahier Orange » porte la trace de ce travail :

Proust : à la recherche de l’étang perdu

Stendhal : l’acheteuse de Parme

Queneau : exercices de stylet

Verne : le tour du monde en quatre-vingt meurtres

About : l’homme à l’oreille cachée [15]

Le dédale est celui des titres et des œuvres donnés à entendre dans une succession de variations et de périphrases. Il est aussi celui des noms qui portent en germe leurs déformations anagrammatiques et leurs lectures onomastiques sans que ces élucidations potentielles soient actualisées. Le dossier multiplie les interprétations et les jeux de lettres et met en lumière la puissance créatrice de l’effacement et de la réécriture des noms dans l’imaginaire de Perec.

L’enquête qui se déploie dans « 53 jours » voit ainsi s’égrener une somme de patronymes qui ne semblent désigner aucun personnage de chair. Les corps et les êtres sont absents, perdus, introuvables, de sorte que les noms apparaissent comme la marque unique et insuffisante des identités. Le narrateur ne connaît de Serval que son pseudonyme et lorsque ce dernier prétend être l’un de ses anciens camarades de classe, la révélation du nom complet échoue à permettre l’identification du personnage :

– Mais bien sûr ! C’est seulement son nom de plume. Vous ne le saviez pas ? Il s’appelle Réal, Stéphane Réal. »

Je continuai de hocher négativement la tête.

« Ce nom ne me dit rien non plus. »[16]

Les noms se substituent aux personnages qu’ils désignent, ils les précèdent et sont la seule trace qui subsiste de leur passage. La tentative de retrouver Serval provoque chez le narrateur la réminiscence qu’une quantité de noms ; d’abord celui du professeur, « un certain Lemarquis » [17], puis ceux des villages de l’enfance dans une récitation qui confond les identités mais distingue des groupes sociaux : « des Beaucerons aux mains fortes qui venaient de grosses fermes des environs, de bleds où le chemin de fer ne passait pas et dont les noms étaient pour moi exotiques : Sermaises, Verrières, Méréville, Agerville, Saclas, Maisse, Chalo-Saint-Mars… » [18]. Ce principe énumératif ressurgit lorsque le narrateur décrit les administrations et les organisations à l’œuvre dans le roman : « Pas l’ambassadeur lui-même, mais le premier secrétaire, l’attaché commercial, le conseiller technique, Sainte-Aulaire, Delmont, Mirouet, Levasseur, bref le haut du panier. » [19]. Chaque nom participe d’un vaste jeu de fausse piste et amorce la construction de lieux, d’identités et de personnages laissés en suspens par l’intrigue. Ces accumulations résonnent comme un pis-aller qui ne fait que mettre en lumière, par contraste, la disparition du personnage qui fait l’objet de l’enquête.

La poursuite est celle d’un nom, d’un signifiant, derrière lequel on ne parvient pas à retrouver un signifié. Le nom de Stéphane Réal, dissimulé derrière celui de Serval puis de Louviers, s’accompagne d’une évocation systématique de l’absence, voire du néant : « Mais de Stéphane Réal : rien » [20]. Ou encore : « Rien, de toute façon, qui ressemble de près ou de loin à Réal » [21]. » Le nom apparaît ainsi comme une puissance de création ex nihilo. Celui de Stéphane Réal est le point de départ d’une énigme qui se définit comme constat d’un manque ou d’un vide. Il fait naître le mystère, l’enquête, et s’affiche dans le même temps comme la clef de sa résolution. En d’autres termes, le nom construit par le fantasme d’une vérité cachée l’énigme que chaque nouvelle occurrence de nom ou de pseudonyme réactualise. Le travail d’analyse mené par le narrateur sur le roman de Serval épaissit plus le mystère qu’il ne le résout : « comme chez Ellery Queen et quelques autres, le pseudonyme et le héros se confondent, à ceci près que deux écrivains se dissimulent sous le pseudonyme d’Ellery Queen (F. Dannay et M. Lee) alors que Stéphane Réal, dit Robert Serval, est seul » [22]. Une œuvre fictive donne lieu au brassage de cinq noms dont chacun porte en germe une tension entre réalité et fiction. Serval est le pseudonyme d’un personnage fictif du roman de Perec. Ellery Queen est à la fois le pseudonyme de deux écrivains américains ayant existé et le nom de leur personnage fictif. Or les noms de ces deux écrivains américains sont eux-mêmes des pseudonymes : Frédéric Dannay est le nom de plume de Daniel Nathan et Manfred Lee celui de Manford Lepofsky. Le labyrinthe des noms rend la frontière entre fiction et réalité poreuse.

Une déformation du nom de Perec intègre elle aussi la fiction et transforme l’auteur en personnage de son roman : « un manuscrit de monsieur Peiresc exprès sur ce même sujet » [23]. Ce processus de déformation est raconté par Perec lui-même dans W ou le souvenir d’enfance lorsqu’il mentionne les noms de son père et de sa mère : « Un employé d’état civil qui entend en russe et écrit en polonais entendra, m’a-t-on expliqué, Peretz et écrira Perec » [24]. Dans le roman de Perec, l’exhumation de l’étymologie du nom résonne comme une hyperbole du vide et de l’absence : « Le nom de ma famille est Peretz. Il se trouve dans la Bible. En hébreu, cela veut dire "trou" » [25]. L’exhumation du nom essentialise la quête poétique et romanesque pour en faire un assaut systématique contre l’absence. Le nom de Perec apparaît comme la désignation d’un manque, à l’instar de ce « rien » auquel renvoie dans « 53 jours » le nom de Stéphane Réal.[26]

La poursuite de l’œuvre de Perec par les membres de l’OuLiPo n’est pas étrangère à cet acte réitéré de déformation. Dans Le Voyage d’hiver & ses suites, le chapitre de Jacques Jouet fait subir au nom du personnage principal, Hugo Vernier, sa première altération sous le prétexte d’une coquille typographique qui altère l’initiale du patronyme en « Wernier »[27]. Il altère aussi la consonne finale de Perec en s’achevant sur un nom lancé sans explication : « Il venait de Pologne et se nommait Peretz » [28]. L’oulipien disparu devient un personnage de fiction dont on élabore la légende sous forme d’indices et de traces. La recherche de Vernier se transforme en poursuite du nom et de l’œuvre de Perec. Le livre collectif est motivé par la volonté de poursuivre une œuvre laissée en suspens ; il résonne comme un hommage et comme la continuation d’un acte d’écriture interrompu. Dès le troisième chapitre du Voyage d’hiver & ses suites rédigé par Hervé Le Tellier, l’œuvre et le nom de Georges Perec s’imposent comme unique objet de la quête poétique et romanesque : « mais à la question "Hugo Vernier", il n'existait qu'une réponse : Le Voyage d'hiver, de Georges Perec. »[29].

La nouvelle initiale devient la matrice et la clef de l’œuvre collective. Celle-ci ne résout pas son intrigue, chaque nouvelle intervention d’un membre souligne l’inachèvement systématique de l’œuvre, de la même manière que le dossier de « 53 jours » n’élucide en aucune manière l’énigme du roman inachevé. Par un effet de bouclage, la nouvelle initiale dans Le Voyage d’hiver & ses suites se devine aussi comme chapitre final, faisant de chaque chapitre à venir une modalité de gonflement et non d’achèvement de l’œuvre. Le nom de Perec fait naître l’intrigue romanesque et lance l’enquête poétique. Sa nouvelle devient le fascicule dans lequel puiser pour relancer le processus de création. Un parallélisme affleure entre la nouvelle de Perec et le fascicule d’Hugo Vernier. La construction progressive du personnage en auteur originel ayant inventé tous les vers et tous les poèmes à l’intérieur de la diégèse se double ainsi d’un hommage à Georges Perec désigné comme l’auteur ayant tout trouvé à l’intérieur de l’Ouvroir.

L’hommage consiste en un effet de retour et de bouclage. La nouvelle de Perec met l’enquête en mouvement en dressant le constat d’un manque ; la disparition du fascicule, l’effacement du nom de Vernier, apparaissent comme une lacune que le cycle feint de compenser. Le roman collectif élaboré par l’Ouvroir fait de Perec le personnage de sa propre nouvelle, l’auteur disparu dont l’œuvre contient en germe toutes les autres. Les derniers mots du livre, sous la plume de Jacques Roubaud, ne font que répéter la formule oulipienne « Georges y avait pensé »[30]. L’œuvre d’Hugo Vernier semble annuler tout principe de création qui ne se dirait pas sous la forme d’un plagiat ou d’une réécriture dans le temps de la diégèse comme l’œuvre de Perec semble souvent condamner, dans les rapports de séance du groupe, les oulipiens à proposer des idées d’ores et déjà discutées et mises à l’essai. Le Voyage d’hiver est à la fois le titre du fascicule d’Hugo Vernier et celui de la nouvelle de Perec que les membres successifs de l’Ouvroir ne font que répéter en l’altérant. La fable devient un hommage, développement fictionnel et romanesque du leitmotiv « Georges y avait pensé ». Le collectif se rassemble dans la poursuite de l’œuvre d’un seul ; il construit par sa pluralité, et la mise en scène de son impuissance à créer autrement que sur le mode de la redite et de la réécriture, le contraste d’une figure unique et puissante, capable de faire acte de création, et prolifique au point de priver ses pairs de toute forme de paternité.

Le projet de « 53 jours » prévoit lui aussi l’achèvement du roman par l’intervention de Perec en personnage de la fiction désigné in extremis comme l’auteur d’un simulacre destiné à dissimuler la vérité au lieu de la révéler : « Un romancier dont nous avons fait la connaissance à il s’appelle G P il semble adorer ce genre de difficultés ; nous lui avons fourni un certain nombre de mots clés, de thèmes, de noms propres. A lui d’en faire ce qu’il voulait » [31]. L’édition du texte par Harry Mathews et Jacques Roubaud participe de cette fictionnalisation de Perec. Elle en est une première occurrence qui construit l’oulipien disparu en créateur d’énigmes et de cryptages dans le même temps qu’elle fait de son œuvre une source de fictions potentielles. Si l’intrigue de « 53 jours » lance son narrateur à la poursuite de Serval, la publication du roman inachevé lance les oulipiens à la poursuite de Perec.

De la même manière que le roman développe son enquête à partir d’une absence interprétée comme une disparition et comme le lieu d’un mystère, l’édition de « 53 jours » construit une énigme à partir de l’inachèvement du texte. Maxime Decout met en lumière cette poétique de l’inachèvement jusque dans les passages rédigés du roman :

Aussi l’inachèvement des manuscrits dans l’ensemble du roman n’est-il pas vu comme une mise en échec de la lecture, comme une faiblesse du texte. Au contraire, aucun manuscrit n’est véritablement clos ou achevé. C’est bien le sentiment d’une sorte de non-accomplissement qui obsède le narrateur se demandant : « Est-ce vraiment important cette page (ou ces pages) qui manquent ? » (70) L’inachèvement se constitue alors en norme du texte puisque « 53 jours », qui est une œuvre inachevée de façon contingente, contient un manuscrit inachevé, 53 jours, qui s’interroge lui-même sur un manuscrit d’apparence inachevée, La Crypte. Plus encore, le lecteur ne se voit offrir, dans ce roman qui multiplie les récits en abyme, aucune intrigue véritablement terminée : ni 53 jours, ni La Crypte, ni K comme Koala n’ont de réelle fin.[32]

Le roman n’est pas une œuvre frappée de manière accidentelle par l’inachèvement ; elle l’anticipe et en fait l’un de ses ressorts de création. Selon Maxime Decout, la seconde partie de la narration qui donne à voir ce manque est précisément celle que le projet annonce comme mouvement de déconstruction [33]. Elle est aussi celle que Jacques Roubaud et Harry Mathews revendiquent comme leur propre création : « Il y a d’abord tous les éléments suffisamment explicites et déchiffrables pour nous conduire à cette deuxième partie. Celle-ci n’est évidemment pas de Georges Perec, elle est de Harry Mathews et de moi » [34]. Le rassemblement des notes et l’édition du texte de Perec par les membres de l’OuLiPo peuvent donc être envisagés comme un travail de sape réalisant paradoxalement le projet perecquien : ils ménagent cet effacement systématique des pistes par lequel la fiction se condamne à l’inachèvement pour livrer une énigme sans résolution.

L’œuvre de Georges Perec érige en effet le motif du labyrinthe qu’elle ne cesse de réintroduire au rang d’absolu en récusant la possibilité d’une sortie ou d’une libération :

et puis, surtout, cette manière de tordre dans tous les sens une de ces informations apparemment banales pour tenter d’en extraire un sens caché, cette fastidieuse et interminable explication de texte qui prétend dissiper l’obscurité de l’histoire, alors qu’elle ne fait qu’en déclencher la précise machination… qu’attend-on de lui au juste ? comment peut-il croire qu’il parviendra à s’y retrouver au milieu de ce réseau de miroirs trompeurs ? [35]

Dans le même temps où il déploie son intrigue dans un réseau complexe de références et de citations, le roman de Perec ne cesse d’avouer l’artificialité de son enquête. Le mystère est insoluble, non parce qu’il est éminemment complexe, mais parce qu’il n’existe pas. La remarque glissée au sujet des policiers qui recherchent Serval au hasard sans avoir aucun indice ne va pas sans évoquer l’enquête menée par le narrateur et le lecteur : « En fait, ils ne cherchent rien et ça m’étonnerait qu’ils trouvent quelque chose » [36]. Ce « rien » est revendiqué par le dossier préparatoire de Perec comme résultat et matière de l’œuvre :

Qu’est-ce qu’on sait q[uan]d on a lu ce roman jusqu’au bout ? Rien, sinon que pour des raisons d[on]t on ignore t[ou]t, Serval a reçu le m[anuscri]t d’un r[oman] policier d[on]t un des personnages principaux – celui que l’on croit ê[tre] la victime et qui se révèle à la fin être le coupable – porte le m[ême] nom que lui.[37]

Le dossier de notes ne permet pas la reconstitution de l’histoire et la résolution de l’enquête mais les dénonce comme leurres ou comme « ce vieux mirage des hardis explorateurs[38] » représenté par les éléments de décor du bar dans le premier chapitre du roman. L’édition de Mathews et Roubaud participe de la création d’un mystère qui sert de prétexte à la poursuite de l’œuvre perecquienne : elle donne à enquêter, à chercher toujours plus de réponses, de chiffres, de rébus et de codes dans ce qui s’avoue comme une quête inachevée de soi-même menée par l’oulipien disparu. Le roman mène inexorablement le lecteur à retrouver Perec, et le dossier de notes fait de cette dissimulation de l’auteur dans son œuvre la vérité qui se dérobe à la vue. Le « Carnet sur le Meuble de Chevet » résume le contenu du vingt-huitième et dernier chapitre du roman à :

La vérité l’âpre vérité

Perec Et le voici à l’œuvre etc. (Roussel) [39]

La réactualisation de l’œuvre perecquienne par les membres de l’Ouvroir qui la citent et l’amplifient afin de la donner à lire fait écho à la définition de l’oulipien que formule Vincent Kaufman dans Poétique des groupes littéraires :

Un membre de l’oulipo le reste, qu’il soit mort ou vivant. Il le restera peut-être même un peu plus s’il est mort, puisque la disparition élocutoire du poète apparaît ici plus que jamais comme la condition d’un partage, et peu importe dans cette perspective qu’il disparaisse parce qu’il est mort ou parce qu’il est devenu un personnage de roman.[40]

L’édition post-mortem de « 53 jours » est le symptôme d’une quête oulipienne pour retrouver l’ami disparu par le truchement de l’écriture et la poursuite de son œuvre. Les membres de l’Ouvroir s’immiscent dans les blancs et les inachèvements de l’œuvre de Perec. Le travail collectif apparaît ainsi comme la poursuite collaborative de l’œuvre d’un seul. L’Ouvroir se rassemble pour rendre hommage à son auteur disparu qu’il singularise et mythifie en rejouant systématiquement son œuvre. L’Ouvroir de Littérature Potentielle refuse l’inachèvement de l’œuvre perecquienne et fait de chacun de ses textes une contrainte en puissance. Les « Je me souviens » deviennent une forme entièrement dédiée à l’oulipien tout comme les chapitres du Voyage d’hiver & ses suites, qui forment par addition une œuvre cohérente, peuvent être lus comme la mise en pratique d’une contrainte exposée par la nouvelle initiale. Le dossier de « 53 jours »participe de cette mythification de Perec qu’il présente en virtuose des jeux de cryptage métalittéraires ainsi qu’en praticien acharné de la contrainte comme modalité de création.

Dans Le Voyage d’hiver & ses suites, le chapitre d’un auteur fictif construit par le groupe va jusqu’à émettre l’hypothèse d’un projet collectif réunissant plusieurs écrivains qui ne font pas tous partie de l’Ouvroir :

Rappelez-vous : vous me dîtes qu’à Royaumont, en août 1978, Georges Perec mentionna aux stagiaires, dont vous étiez, un projet de roman quadrilingue, italien, anglais, français espagnol, qui réunirait comme auteurs Italo Calvino, Harry Mathews, Perec lui-même, ainsi que Julio Cortázar qui était pressenti – ce dernier en avait-il seulement été avisé ? Chose curieuse Jacques Roubaud, certes alors non romancier avéré, n’était pas envisagé dans ce quarteron, alors qu’il avait évidemment un projet romanesque, on le saura bientôt, et qu’il aurait fort bien pu écrire en provençal, voire en japonais ! [41]

L’œuvre est ensuite désignée selon la formule d’Italo Calvino comme un « hyper-roman » ou comme une « machine à multiplier les récits » [42]. La fiction réunit un groupe de créateurs qu’elle fantasme en romancier collectif. L’enquête feint de travailler à l’élucidation d’un mystère alors qu’elle ménage l’effacement du nom de Julio Cortázar pour lui substituer, au prix d’une hypothèse fantasque qui relève du jeu de connivence ou de la plaisanterie, celui de Jacques Roubaud, qui a mené plusieurs travaux anthologiques sur les poésies occitane et japonaise mais n’a jamais produit d’œuvre dans ces langues. L’édition de « 53 jours » réunit secrètement le même groupe à partir de l’œuvre de Perec. Mathews et Roubaud rassemblent le dossier de notes et recomposent la seconde partie du roman mais Italo Calvino apparaît en filigrane en tant qu’admirateur particulièrement expressif de La Chartreuse de Parme qui sert de modèle au projet de Perec et que les éditions contemporaines présentent comme « ce qu’Italo Calvino appelait "le plus beau roman du monde"» [43]. L’Ouvroir de Littérature Potentielle construit en somme une fiction par le biais d’enquêtes successives qui font des quatre auteurs un collectif secret de romanciers dont les récits s’entrecroisent. Le groupe élucide à rebours un mystère dont il est le créateur et qui définit le roman comme un tissu de récits, labyrinthe de labyrinthes qui fait de toute lecture une enquête.

L’édition de « 53 jours » met en scène une rupture de la frontière entre fiction et réalité. L’enjeu est de faire de Georges Perec un personnage de sa diégèse, un être de littérature, que l’enquête policière est susceptible de retrouver. La multiplication des énigmes qui fait de l’écriture un cryptage plus qu’une élucidation constitue à la fois un hommage à Perec et la revendication de son héritage littéraire par ceux qui furent autant des pairs que des amis. Le roman inachevé met en lumière l’objet de la quête perecquienne, Perec lui-même, que sa disparition communique à l’ensemble de l’Ouvroir. L’enquête policière d’abord mise en scène comme modalité d’introspection par l’oulipien disparu est réinvestie par le groupe qui s’engage dans sa poursuite. Un groupe qui a d’abord conçu ses contraintes pour des écrivains et non pour des lecteurs [44] mais œuvre néanmoins, à la faveur d’ateliers organisés depuis de nombreuses années, à y initier le Grand Public, cette entité collective qui pourrait bien, à son tour, contribuer à l’enquête et endosser le rôle de l’auteur qui se cache derrière le mystérieux acronyme GP.

Geoffrey Pauly.

Pour citer cet article :

Geoffrey Pauly, "Labyrinthe de labyrinthes : l'art de l'enquête comme poursuite de l'œuvre perecquienne dans l'Ouvroir de Littérature Potentielle", Intercripol-revue de critique policière, "Grands dossiers : contre-enquêtes sur Georges Perec", N°002, Décembre 2020. URL : http://intercripol.org/fr/thematiques/critique-policiere/dossier-53-jours-de-perec/labyrintes-de-labyrinthe.html. Consulté le 27 Janvier 2021.

Notes :

[1] OULIPO. Le Voyage d’hiver & ses suites. Seuil, Paris, « La Bibliothèque du XXe siècle », 2013.

[2] OULIPO. À Georges Perec. La Bibliothèque oulipienne, vol. 23, Paris, 1984. Republié dans Oulipo, La Bibliothèque oulipienne, vol. 2, Ramsay, Paris, 1987.

[3] PEREC, Georges. « 53 jours ». Gallimard, “Folio”, Paris, 2007 [1989], p. 13.

[4] Ibid. p. 15.

[5] ROSENSTIEHL, Pierre. « Labyrinthologie mathématique (I) », dans Mathématiques et sciences humaines, tome 33. Centre d’analyse et de mathématiques sociales de l’EHESS, Paris, 1971, p.5-32

[6] PEREC, Georges. « 53 jours ». op. cit., p. 37.

[7] Dans son article intitulé « "53 jours" de Georges Perec : les lieux d’une ruse », Maxime Decout insiste sur l’omniprésence de ce thème qui ponctue et structure à la fois l’œuvre : « Pour cela, c’est la thématique du miroir qui doit saturer l’œuvre, autant dans des références cryptées et ponctuelles, dans le jeu de mise en abyme entre les cinq romans, qu’à l’échelle de la macrostucture du texte » (Genesis, n° 35, 2012, p. 213).

[8] PEREC, Georges. « 53 jours ». op. cit., p. 138.

[9] La définition est attribuée à Raymond Queneau dans l’Abrégé de littérature potentielle, Oulipo, Mille et une nuits, Paris, 2002, p. 6.

[10] OULIPO. Le Voyage d’hiver & ses suites. op. cit., p. 90.

[11] ROUBAUD, Jacques. Lire, écrire, ou comment je suis devenu collectionneur de bibliothèques. Presses de l’ENSSIB, Villeurbanne, 2012, p. 18-19.

[12] ROUBAUD, Jacques. La Belle Hortense. Editions Ramsay, Paris, 1985, p. 95-96.

[13] PEREC, Georges. « 53 jours ». op. cit. p. 250.

[14] Le réseau de références est d’autant plus complexe que Laurence Wargrave et son livre Le juge est l’assassin apparaissent déjà dans La Vie mode d’emploi (PEREC, Georges. La Vie mode d’emploi. Hachette, Paris, 1978, p.334), de même que le personnage d’U.N. Owen (ibid. p. 92), signataire d’une aquarelle dans l’œuvre perecquienne, et qui désigne originellement le pseudonyme du juge dans le roman d’Agatha Christie.

[15] PEREC, Georges. « 53 jours ». op. cit. p. 175.

[16] Ibid. p. 21.

[17] Ibid.

[18] Ibid. p. 28.

[19] Ibid. p. 107.

[20] Ibid. p. 27.

[21] Ibid. p. 32.

[22] Ibid. p. 38.

[23] Ibid. p. 82.

[24] PEREC, Georges. W ou le souvenir d’enfance. Gallimard, "L’imaginaire", Paris, 1993 [1975], p. 56.

[25] Ibid.

[26] Claude Burgelin a consacré de nombreux travaux à ce qu’il appelle dans les mal nommés, à travers « cet ombilic du nom » reconstruit par l’acte d’engendrement et que constitue la création littéraire dans l’œuvre de Georges Perec (BURGELIN, Claude. Les Mal Nommés. Seuil, « La bibliothèque du XXIe siècle », Paris, 2012, p. 25).

[27] OULIPO. Le Voyage d’hiver & ses suites. op. cit. p.79.

[28] Ibid. p. 84.

[29] Ibid. p. 60.

[30] Ibid. p. 427.

[31] PEREC, Georges. « 53 jours ». op. cit. p. 165.

[32] DECOUT, Maxime. « "53 jours" de Georges Perec : la génétique, mode d’emploi », Littérature, n° 168, 2012, p. 53.

[33] « De ce fait, c’est principalement la deuxième partie qui apparaît comme lacunaire et pour laquelle nous ne disposons que d’un canevas global qui était certainement appelé à des remaniements majeurs. C’est ainsi la deuxième partie, celle qui se propose de relire la première et de la déconstruire, c’est-à-dire celle où se trame l’inachèvement du début, celle qui découd les coutures, qui est restée inachevée : nous n’en avons que l’avant-texte. Impossible donc de savoir quelle forme elle aurait prise, dans quel degré d’achèvement (de surface ?) elle se serait drapée. » DECOUT, Maxime. « "53 jours" de Georges Perec : les lieux d’une ruse », Genesis, art. cit., p. 209-210.

[34] NEEF, Jacques et ROUBAUD, Jacques. « Récit et langue, à propos de "53 jours" de Georges Perec », Littérature, n° 80, 1990, p. 98.

[35] OULIPO. Le Voyage d’hiver & ses suites. op. cit. p. 158.

[36] Ibid. p. 23.

[37] Ibid. p. 296.

[38] Ibid. p. 17.

[39] Ibid. p. 209.

[40] KAUFMAN, Vincent. Poétique des groupes littéraires, PUF, Paris, 1997, p. 51-52.

[41] OULIPO. Le Voyage d’hiver & ses suites. op. cit. p. 201.

[42] Ibid.

[43] STENDHAL. La Chartreuse de Parme, Gallimard, Paris, 2003, quatrième de couverture.

[44] Cette question a notamment donné lieu au colloque international « Les Ateliers d’écriture et l’OuLiPo » (organisé par C. de Bary, 17-18 mai 2018, Université Paris 3).